Introduction

La Machine à écrire (The Typewriter en anglais) est une œuvre orchestrale courte, entraînante et très originale, composée par Leroy Anderson en 1950. Ce qui rend cette pièce véritablement unique est son « soliste » peu conventionnel : une véritable machine à écrire ! Anderson, célèbre pour sa capacité à fusionner les formes classiques avec un attrait populaire et une instrumentation imaginative, a créé un portrait musical fantaisiste d’un bureau affairé. La pièce imite à la perfection les sons de la frappe des touches, des sonneries de fin de ligne et des retours de chariot, le tout intégré de manière fluide dans un tissu orchestral entraînant. Au-delà de sa nouveauté astucieuse, La Machine à écrire est une leçon magistrale d’orchestration et d’ingéniosité rythmique. C’est un témoignage du génie d’Anderson à transformer des sons quotidiens en expériences musicales délicieuses, rendant le banal harmonieux. Cette série de 15 articles explorera les multiples facettes de cette composition emblématique. Nous plongerons dans ses origines et son inspiration, le rôle unique de la machine à écrire comme instrument musical, sa structure et ses motifs rythmiques, l’accompagnement orchestral, sa popularité durable et sa place dans l’héritage plus large de Leroy Anderson. Préparez-vous à apprécier comment une simple machine de bureau est devenue la star d’une pièce de concert adorée !

1. les origines et l’inspiration : le son du bureau

Les origines et l’inspiration de La Machine à écrire de Leroy Anderson proviennent d’une observation attentive et ludique du son du bureau quotidien. C’est en 1950 que Anderson, déjà connu pour ses « miniature classiques » telles que Sleigh Ride ou Fiddle-Faddle, a eu l’idée d’intégrer un instrument pour le moins inattendu dans une composition orchestrale. L’anecdote veut qu’il ait été fasciné par les sons distinctifs produits par une machine à écrire : le cliquetis des touches, le claquement du chariot qui revient en début de ligne, et la clochette signalant la fin d’une ligne. Plutôt que de voir ces bruits comme de simples nuisances sonores, Anderson les a perçus comme des éléments musicaux potentiels. Il a imaginé comment ces sons pourraient être stylisés, rythmés et harmonisés avec un orchestre traditionnel. Son génie réside dans sa capacité à transformer le prosaïque en poétique, le fonctionnel en musical. L’idée était de créer une pièce qui ne soit pas seulement une nouveauté, mais une composition bien construite, capable de tenir sa place dans un programme de concert. Cette inspiration tirée de la vie de tous les jours est caractéristique du style d’Anderson, qui cherchait toujours à rendre la musique classique accessible et amusante, prouvant que la mélodie et le rythme peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus, même dans un environnement de bureau.

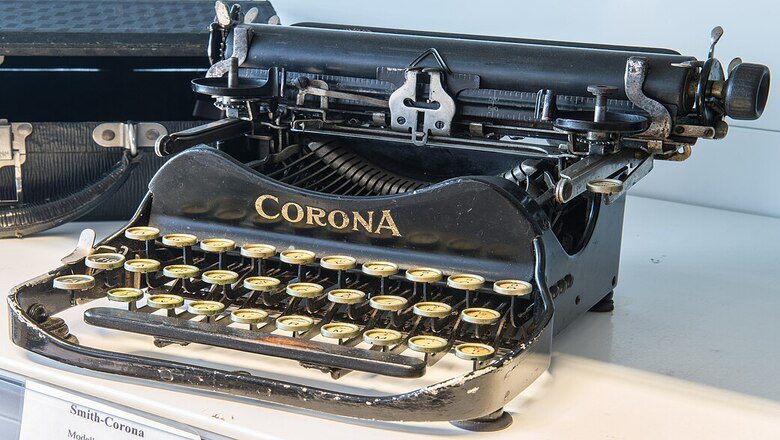

2. le soliste inattendu : la machine à écrire comme instrument

Le rôle central dans La Machine à écrire est tenu par un soliste inattendu : la machine à écrire elle-même, élevée au rang d’instrument à part entière. Pour cette pièce, Leroy Anderson a spécifié l’utilisation d’une machine à écrire mécanique standard, dont les sons sont produits par un percussionniste qualifié. Trois sons principaux sont exploités musicalement : le cliquetis des touches, créé par la frappe rapide et régulière ; le claquement distinctif du retour de chariot, produit en actionnant le levier de retour en fin de ligne ; et le tintement de la clochette, signalant l’approche de la marge droite. L’intégration de ces sons dans la partition n’est pas anecdotique ; ils sont traités avec une précision rythmique et une dynamique qui les rendent intrinsèquement musicaux. Le percussionniste doit non seulement maîtriser ces actions avec exactitude, mais aussi coordonner ses « frappes » avec l’orchestre, comme n’importe quel autre soliste. L’une des particularités de la machine à écrire est qu’elle n’a pas de hauteur de son définie (elle est un instrument à percussion non mélodique), ce qui permet à Anderson de se concentrer sur le rythme et le timbre. Ce choix audacieux de faire de la machine à écrire un instrument témoigne de l’ingéniosité d’Anderson et de sa volonté de défier les conventions, créant une œuvre non seulement divertissante mais aussi innovante dans son approche de l’orchestration et de la performance musicale.

3. la structure musicale : une forme simple et entraînante

La structure musicale de La Machine à écrire de Leroy Anderson est étonnamment simple et entraînante, contribuant à son accessibilité et à son charme immédiat. La pièce suit généralement une forme A-B-A’, rappelant la structure d’une chanson populaire ou d’un rondo. La section principale (A) est dominée par les sons rapides et rythmiques de la frappe des touches de la machine à écrire, soutenue par des motifs orchestraux vifs et répétitifs, créant une atmosphère de travail intense et joyeux. Cette section est caractérisée par son tempo rapide et son énergie constante. La section contrastante (B) introduit souvent une mélodie plus lyrique ou légèrement différente dans l’orchestre, offrant un bref répit à l’activité frénétique de la machine à écrire, ou mettant en avant d’autres aspects des sons de la machine, comme le retour de chariot avec sa clochette. Cette alternance entre l’énergie du « travail » et des moments plus mélodiques rend la pièce dynamique et facile à suivre. La reprise de la section (A) est souvent plus élaborée ou varie légèrement (A’), menant à une coda finale où le son de la machine à écrire se conclut de manière humoristique et abrupte, comme si le travail était soudainement terminé. Cette forme simple et entraînante permet à Anderson de mettre en valeur l’ingéniosité de l’instrumentation sans complexifier inutilement la pièce, assurant son succès auprès de tous les publics et sa place dans le répertoire des « classiques légers ».

4. les motifs rythmiques et mélodiques : imitation sonore

Les motifs rythmiques et mélodiques dans La Machine à écrire sont brillamment conçus pour une imitation sonore précise des sons d’un bureau en activité. Leroy Anderson a créé une partition où chaque élément musical reflète un aspect du fonctionnement de la machine à écrire. Les passages rapides et répétitifs, souvent en doubles croches ou triolets, représentent le cliquetis des touches frappées frénétiquement. Ces motifs sont souvent joués par des instruments à vent comme la clarinette ou la flûte, dont le timbre clair et agile imite la précision mécanique des doigts d’un dactylographe. Le moment le plus reconnaissable est l’imitation du retour de chariot : il est marqué par un glissando rapide (souvent au trombone ou à la flûte) suivi d’un accent fort et d’une petite clochette (jouée par un triangle ou une cymbale). La mélodie principale de la pièce, bien que simple, est entraînante et facile à mémoriser, contribuant à son aspect ludique. Anderson utilise aussi des silences stratégiques pour ponctuer les phrases, mimant les pauses naturelles de la frappe. L’orchestre ne se contente pas d’accompagner ; il participe à cette imitation sonore, avec des pizzicati aux cordes ou des staccatos qui renforcent l’idée de mouvements secs et précis. Ces motifs rythmiques et mélodiques sont la clé du charme de l’œuvre, transformant des bruits banals en un ballet musical captivant et amusant, démontrant le génie d’Anderson pour le détail et l’orchestration évocatrice.

5. l’accompagnement orchestral : un cadre harmonieux

L’accompagnement orchestral dans La Machine à écrire joue un rôle crucial en fournissant un cadre harmonieux et rythmique autour du soliste pour le moins original. Bien que la machine à écrire soit la star incontestée, l’orchestre ne se contente pas d’être un simple support. Leroy Anderson utilise les instruments traditionnels avec une grande habileté pour créer une texture sonore riche et équilibrée. Les cordes fournissent souvent un fond mélodique et harmonique stable, tandis que les bois et les cuivres apportent des contre-chants entraînants et des accents rythmiques vifs. Les percussions (autres que la machine à écrire) comme la caisse claire ou le bloc de bois, renforcent les motifs rythmiques et ajoutent au caractère mécanique et précis de la pièce. Anderson est passé maître dans l’art d’écrire des mélodies claires et mémorables, même dans les passages d’accompagnement. L’orchestre ne submerge jamais la machine à écrire ; au contraire, il dialogue avec elle, soulignant ses « interventions » et créant un contraste entre le son percussif et sec du clavier et la richesse mélodique des instruments. Cette interaction fluide est essentielle pour que la pièce ne soit pas qu’une simple nouveauté sonore, mais une composition musicale à part entière. L’accompagnement orchestral démontre la finesse d’Anderson en tant qu’orchestrateur, capable de transformer une idée simple en une œuvre symphonique complète et engageante, où chaque partie contribue au tableau sonore général du bureau en action.

6. l’humour et le charme : le génie d’anderson

L’humour et le charme sont les marques de fabrique de La Machine à écrire, révélant le génie de Leroy Anderson à rendre la musique classique accessible et divertissante. La pièce est intrinsèquement comique par son concept même : élever une machine de bureau banale au rang de soliste concertant. Le décalage entre la solennité d’un orchestre symphonique et le son familier d’une machine à écrire crée une surprise et un sourire immédiats chez l’auditeur. Anderson n’hésite pas à jouer avec ces attentes, en stylisant les bruits de frappe et de retour de chariot de manière presque caricaturale mais toujours musicale. L’aspect visuel de la performance est également essentiel à son humour, le percussionniste étant souvent un point focal de la pièce, manipulant la machine avec une précision théâtrale. Au-delà de l’effet de surprise, le charme de la pièce réside dans ses mélodies entraînantes et son rythme contagieux, qui donnent envie de taper du pied ou de fredonner. Anderson a la capacité rare de composer des musiques à la fois intelligentes et légères, capables de plaire aux experts comme aux novices. Son génie ne se limite pas à la nouveauté ; il réside dans sa capacité à construire une œuvre solide autour d’une idée singulière, prouvant qu’une musique bien écrite peut être à la fois amusante et artistique. La Machine à écrire reste un témoignage intemporel de la fantaisie et de la virtuosité d’Anderson, qui a su insuffler la joie et le rire dans le monde symphonique.

7. la popularité et le succès mondial : un classique instantané

La popularité et le succès mondial de La Machine à écrire furent quasi immédiats, faisant de cette pièce un classique instantané du répertoire orchestral léger. Dès sa première exécution en 1950, le public fut charmé par son originalité, son humour et sa mélodie entraînante. La pièce fut rapidement enregistrée et diffusée à la radio, atteignant un large auditoire bien au-delà des salles de concert traditionnelles. Son caractère universel – le son de la machine à écrire étant familier à de nombreuses cultures – a contribué à sa diffusion rapide à travers le monde. Les chefs d’orchestre et les ensembles se sont empressés de l’inclure dans leurs programmes, souvent comme bis, car elle garantissait une réaction enthousiaste du public. Leroy Anderson avait un don unique pour créer des œuvres à la fois sophistiquées dans leur écriture et accessibles, et La Machine à écrire en est le parfait exemple. Elle a prouvé que la musique classique pouvait être amusante et s’inspirer du quotidien sans perdre de sa qualité artistique. Ce succès durable a solidifié la réputation d’Anderson comme un maître de la miniature orchestrale et a assuré à la pièce une place permanente dans le cœur des mélomanes. Sa capacité à provoquer le sourire et à surprendre continue de faire de ce morceau un favori, un véritable phénomène musical qui transcende les générations.

8. le contexte historique : l’âge d’or de la machine à écrire

La Machine à écrire de Leroy Anderson est profondément ancrée dans le contexte historique de son temps, reflétant l’âge d’or de la machine à écrire. Composée en 1950, l’œuvre voit le jour à une époque où la machine à écrire mécanique était un outil omniprésent et indispensable dans les bureaux, les rédactions et les foyers du monde entier. C’était le symbole de l’efficacité, de la communication moderne et du travail de bureau. Les sons distinctifs qu’elle produisait – le cliquetis régulier des touches, le ding de la clochette en fin de ligne, et le clac du retour de chariot – étaient des bruits familiers à des millions de personnes. Anderson a su capter l’essence sonore de cette ère, transformant ces bruits fonctionnels en un ballet rythmique et mélodique. La pièce est ainsi devenue une sorte de capsule temporelle musicale, évoquant une période révolue où le clavier d’ordinateur et le traitement de texte n’existaient pas encore. Elle témoigne d’une époque où l’interaction avec la technologie était plus mécanique et tangible. Le charme rétro de l’œuvre aujourd’hui est en partie lié à cette nostalgie d’un temps où le son de la machine à écrire était le battement de cœur de l’activité intellectuelle et administrative. La Machine à écrire n’est donc pas seulement une prouesse musicale, mais aussi un document sonore de l’âge d’or de la machine à écrire, rendant hommage à cet outil emblématique du XXe siècle.

9. l’impact visuel de la performance : le percussionniste vedette

L’impact visuel de la performance de La Machine à écrire est presque aussi important que son aspect sonore, élevant le percussionniste vedette au rang de véritable acteur sur scène. Contrairement à la plupart des œuvres orchestrales où le percussionniste reste en arrière-plan, ici, celui qui « joue » la machine à écrire est placé au premier plan, souvent avec une machine visible et mise en lumière. La performance devient un spectacle en soi, le public observant avec amusement les gestes précis et rythmés du musicien qui mime la frappe, le retour du chariot et les sonneries. Le défi pour le percussionniste est non seulement de jouer avec une précision rythmique impeccable, mais aussi d’adopter une présence scénique qui accentue l’humour et le charme de la pièce. Certains interprètes adoptent une gestuelle théâtrale, soulignant l’absurdité joyeuse de l’instrument. Ce rôle unique attire souvent les sourires et les applaudissements du public. L’impact visuel renforce l’aspect ludique de la composition de Leroy Anderson, transformant un concert symphonique en une expérience plus interactive et divertissante. C’est un exemple frappant de la façon dont la musique peut transcender le simple son pour engager l’auditoire à travers l’humour et la performance scénique, faisant du percussionniste de La Machine à écrire une vedette inattendue du concert.

10. les défis de l’interprétation : précision et coordination

Les défis de l’interprétation de La Machine à écrire sont uniques et exigent une précision et une coordination exceptionnelles de la part de l’ensemble, et surtout du percussionniste soliste. Contrairement à un instrument mélodique, la machine à écrire ne produit pas de notes au sens traditionnel, ce qui signifie que le défi réside entièrement dans le rythme, la dynamique et la synchronisation. Le percussionniste doit non seulement frapper les touches avec une régularité parfaite pour créer l’effet de frappe rapide, mais aussi exécuter les retours de chariot et les sonneries avec une ponctualité rigoureuse par rapport à l’orchestre. Un simple décalage peut ruiner l’effet comique et la précision musicale. La vitesse des « phrases » de la machine à écrire est souvent très élevée, demandant une grande agilité. De plus, l’orchestre doit s’adapter au soliste non conventionnel, écoutant attentivement les signaux sonores de la machine pour maintenir une cohésion parfaite. Les changements de tempo et de dynamique doivent être exécutés avec une fluidité qui intègre harmonieusement la machine à écrire dans le tissu musical. Ces défis de l’interprétation prouvent que La Machine à écrire n’est pas seulement une pièce gimmick, mais une œuvre qui requiert une véritable virtuosité et une compréhension profonde de l’interaction rythmique et sonore. C’est cette exigence qui permet à la pièce de conserver son éclat et sa précision amusante à chaque performance.

11. l’orchestration magistrale : des timbres évocateurs

L’orchestration magistrale de La Machine à écrire est un témoignage du génie de Leroy Anderson pour créer des timbres évocateurs et une texture sonore riche à partir d’une idée simple. Bien au-delà de la nouveauté de la machine à écrire, Anderson utilise l’orchestre avec une grande finesse pour peindre un tableau sonore complet. Les bois, notamment les flûtes et les clarinettes, sont souvent employés pour leurs qualités légères et agiles, imitant les mouvements vifs et précis des touches. Les cuivres apportent des accents ponctuels et des glissandos humoristiques pour les retours de chariot. Les cordes fournissent une base harmonique solide et des lignes mélodiques fluides qui contrastent avec le caractère percussif de la machine à écrire, créant un équilibre parfait entre les éléments mécaniques et mélodiques. Anderson a une capacité unique à écrire des parties claires et distinctives pour chaque instrument, permettant à chaque pupitre de contribuer à la narration sans jamais surcharger la texture. Les percussions traditionnelles sont utilisées avec parcimonie pour renforcer le rythme sans voler la vedette au soliste principal. Cette orchestration magistrale ne se contente pas d’accompagner la machine à écrire ; elle la met en valeur, lui donnant un cadre musical qui transforme de simples bruits en une symphonie harmonieuse. La manière dont Anderson parvient à évoquer l’image d’un bureau affairé avec autant de clarté et d’élégance est un véritable coup de maître, prouvant sa maîtrise des timbres évocateurs.

12. place dans l’œuvre d’Anderson : les miniatures orchestrales

La Machine à écrire occupe une place emblématique dans l’œuvre de Leroy Anderson, s’inscrivant parfaitement dans sa signature stylistique des miniatures orchestrales. Anderson était un maître reconnu de la pièce courte mais percutante, capable de créer des vignettes musicales pleines de caractère et d’humour, souvent inspirées par des objets du quotidien ou des scènes familières. Des œuvres comme Sleigh Ride (promenade en traîneau), Plink, Plank, Plunk! (pour cordes pizzicato), ou The Syncopated Clock (l’horloge syncopée) partagent la même ingéniosité rythmique, la même clarté mélodique et le même sens de l’amusement que La Machine à écrire. Ces pièces sont conçues pour être accessibles et divertissantes sans jamais sacrifier la qualité musicale. Elles utilisent souvent des effets sonores ingénieux ou des instruments non conventionnels, mais toujours intégrés de manière organique à la composition. La force d’Anderson réside dans sa capacité à équilibrer la nouveauté avec des principes de composition solides, créant des mélodies accrocheuses et des orchestrations brillantes. La Machine à écrire est peut-être l’exemple le plus célèbre de ce talent : elle symbolise sa capacité à prendre un concept unique et à le transformer en une œuvre d’art compacte et mémorable. Sa place dans le répertoire est celle d’un classique intemporel qui continue de faire sourire et d’émerveiller, témoignant de l’apport unique d’Anderson à la musique américaine du XXe siècle et de son art des miniatures orchestrales.

13. l’utilisation dans la culture populaire : du cinéma aux dessins animés

L’utilisation dans la culture populaire de La Machine à écrire de Leroy Anderson a été extensive, propulsant cette pièce du cinéma aux dessins animés et bien au-delà, la rendant reconnaissable à des millions de personnes. Son caractère unique et amusant en a fait un choix populaire pour illustrer des scènes de bureau effrénées, de comédie ou même de suspense léger. L’une des apparitions les plus célèbres est sans doute dans le film Un Américain à Paris (1951), où elle accompagne une scène comique. On l’a également entendue dans de nombreux dessins animés classiques, soulignant l’activité frénétique de personnages comme Tom et Jerry ou Bugs Bunny, où son rythme et ses effets sonores s’intègrent parfaitement à l’humour visuel. Plus récemment, elle a été utilisée dans des publicités, des émissions de télévision, et même des jeux vidéo. Cette omniprésence témoigne de la capacité de la pièce à transcender son origine de « musique de concert » pour devenir un élément familier du paysage sonore culturel. Son charme intemporel et sa capacité à évoquer instantanément l’image d’une machine à écrire en action garantissent sa pertinence à travers les décennies, même à l’ère des claviers numériques. L’utilisation dans la culture populaire a non seulement maintenu la pièce en vie, mais l’a également introduite auprès de nouvelles générations, assurant sa place comme un jalon reconnaissable de la musique du XXe siècle.

14. l’héritage de Leroy Anderson : le maître des miniatures

L’héritage de Leroy Anderson est profondément marqué par son statut de maître des miniatures orchestrales, et La Machine à écrire en est la quintessence. Anderson a créé un genre unique, où des idées simples et souvent humoristiques étaient transformées en œuvres d’art orchestrales raffinées et impeccablement construites. Son style se caractérise par des mélodies accrocheuses, une orchestration brillante et un sens aigu du rythme. Il a prouvé qu’une pièce musicale n’avait pas besoin d’être longue ou complexe pour être significative et appréciée. Ses compositions sont des leçons de concision et d’efficacité, chaque note ayant sa place et contribuant à l’ensemble. L’héritage de Leroy Anderson réside également dans sa capacité à rendre la musique classique accessible et à briser les barrières entre les genres. Il a su conquérir un public large sans jamais compromettre la qualité ou l’originalité de son écriture. Ses œuvres, y compris Sleigh Ride, Fiddle-Faddle, et bien sûr, The Typewriter, sont des piliers du répertoire des orchestres légers et des concerts populaires. Il a laissé derrière lui un corpus d’œuvres qui continuent de faire sourire et d’enchanter, démontrant que le maître des miniatures pouvait atteindre la grandeur par la perfection du détail et la joie de l’invention.

15. la machine à écrire aujourd’hui : un charme intemporel

La Machine à écrire aujourd’hui conserve un charme intemporel, même à l’ère numérique où les machines à écrire mécaniques sont devenues des reliques. L’œuvre de Leroy Anderson continue de fasciner et d’amuser le public de tous âges. Paradoxalement, alors que l’outil qu’elle imite a presque disparu de notre quotidien, la pièce n’a rien perdu de sa pertinence. Au contraire, elle est devenue une sorte de capsule temporelle musicale, évoquant une époque révolue avec nostalgie et humour. Le spectacle du percussionniste manipulant l’objet vintage sur scène est souvent un point fort du concert, attirant la curiosité et le rire. La simplicité de ses mélodies, l’ingéniosité de son orchestration et la clarté de son concept la rendent toujours aussi accessible et agréable à écouter. Elle rappelle que la musique peut être trouvée dans les sons les plus inattendus de notre environnement et qu’elle a le pouvoir de transformer le banal en quelque chose d’extraordinaire et de joyeux. Le charme intemporel de La Machine à écrire prouve que les chefs-d’œuvre ne sont pas toujours les plus longs ou les plus complexes, mais ceux qui parviennent à capturer l’imagination et à toucher le cœur avec une originalité et une joie inégalées.