Introduction

La Marche funèbre d’une marionnette (en français :Marche funèbre d’une marionnette) est une pièce orchestrale courte et caractéristique composée par Charles Gounod en 1872, initialement pour piano seul, puis orchestrée par le compositeur lui-même en 1879. Bien que Gounod soit surtout connu pour ses opéras grandioses comme Faust et Roméo et Juliette, cette miniature est devenue l’une de ses œuvres les plus célèbres, paradoxalement grâce à son utilisation dans un contexte très différent de celui pour lequel elle avait été conçue. La pièce est une parodie, une farce musicale dépeignant le cortège funèbre d’une marionnette qui s’est cassé en mille morceaux. Elle mêle avec brio la gravité feinte d’une marche funèbre traditionnelle à des touches d’humour noir et de légèreté, créant une atmosphère unique et inoubliable. Le caractère théâtral et visuel de l’œuvre est palpable dès les premières notes. Cette série de 15 articles explorera en profondeur les multiples facettes de cette composition. Nous plongerons dans son contexte de composition, soncaractère humoristique et parodique, sa structure musicale, son orchestration, son rôle emblématique dans la série Alfred Hitchcock Présente, et l’héritage durable qu’elle a laissé. Préparez-vous à découvrir le drame comique et macabre d’une petite marionnette devenue une légende musicale !

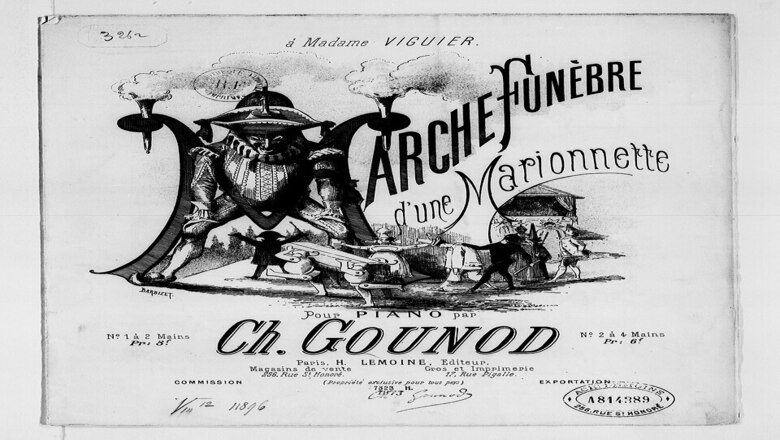

1. la genèse : d’une pièce pour piano à l’orchestre

La genèse de La Marche funèbre d’une marionnette révèle une transformation fascinante, la faisant passer d’une pièce pour piano à l’orchestre. Charles Gounod a initialement conçu cette œuvre en 1872 comme une pièce pour piano solo. Elle faisait alors partie d’une série de six pièces intitulées Scènes comiques pour piano, chacune explorant un aspect de l’humour musical. L’idée derrière cette marche était de parodier avec légèreté le genre solennel de la marche funèbre, en imaginant les obsèques d’une marionnette, un concept à la fois absurde et charmant. Bien que modeste dans sa forme initiale, Gounod y avait déjà insufflé son sens de la mélodie et son goût pour la narration. Ce n’est que sept ans plus tard, en 1879, que Gounod, reconnaissant sans doute le potentiel expressif de sa composition, décida de l’orchestrer lui-même. Cette réécriture pour grand orchestre a permis d’amplifier considérablement le caractère parodique et l’humour de la pièce. Les couleurs orchestrales ont donné une nouvelle dimension aux passages comiques et aux dissonances subtiles, transformant une charmante miniature pianistique en une œuvre capable de captiver un public plus large en concert. Cette évolution est cruciale pour comprendre le succès ultérieur de la marche, qui a réellement pris son envol une fois habillée des riches timbres de l’orchestre, démontrant la vision de Gounod pour sa petite farce musicale.

2. l’ironie musicale : entre solennité et dérision

L’ironie musicale est l’ingrédient secret qui rend La Marche funèbre d’une marionnette si unique et captivante, oscillant constamment entre solennité et dérision. Charles Gounod excelle à subvertir les attentes de l’auditeur. La pièce s’ouvre avec un tempo lent et un rythme régulier, typiques d’une marche funèbre, suggérant une gravité respectueuse. Cependant, cette façade de solennité est rapidement minée par des éléments inattendus. Les mélodies sont volontairement un peu simplistes, voire naïves, et des dissonances fugaces ou des accents mal placés introduisent un sentiment de maladresse. Le plus grand coup d’ironie réside dans les passages qui imitent les interruptions du cortège, comme si les marionnettes porteurs du cercueil trébuchaient ou s’arrêtaient pour une dispute ridicule. Ces moments sont souvent caractérisés par des changements soudains de rythme, des notes abruptes ou des silences inattendus, créant un effet comique et absurde. Même la section centrale, le « trio », bien que plus lyrique, conserve une légèreté qui empêche toute véritable émotion tragique, rappelant constamment qu’il s’agit des funérailles d’un jouet. Cette oscillation constante entre la grandeur feinte et la dérision fait de la marche une pièce pleine d’esprit, où l’humour noir est exprimé non pas par des paroles, mais par la musique elle-même, invitant l’auditeur à sourire malgré le sujet. C’est cette subtile malice qui assure le charme durable de l’œuvre.

3. la structure musicale : forme et sections distinctes

La structure musicale de La Marche funèbre d’une marionnette est caractérisée par une forme claire et des sections distinctes qui contribuent à sa narration parodique. La pièce suit généralement une forme ternaire (ABA), ou même une structure de marche avec un trio central. Elle s’ouvre sur un thème principal en ré mineur, sombre mais légèrement ironique, qui établit le caractère de marche funèbre. Ce thème est marqué par son rythme régulier et ses phrases courtes et répétitives, évoquant le pas solennel mais un peu mécanique du cortège. Après une première exposition et un développement de ce thème, la pièce introduit une section médiane, souvent appelée le « trio », en ré majeur. Cette section offre un contraste frappant : la mélodie devient plus lyrique, plus légère, presque guillerette. Elle est souvent interprétée comme le moment où les autres marionnettes ou les « pleureuses » essaient de trouver du réconfort ou se laissent aller à une sorte de joie maladroite, ou même le moment où la marionnette semble reprendre vie un instant. Puis, la première section revient (A’), souvent avec des variations ou des ornements, mais avec une intensité accrue, suggérant la reprise du cortège vers sa fin inévitable. Une courte coda conclusive termine la marche de manière abrupte, comme si la marionnette était finalement enterrée ou brisée pour de bon. Cette structure musicale en sections distinctes permet à Gounod de développer son récit humoristique avec clarté et efficacité, chaque partie contribuant à la progression dramatique de cette comédie macabre.

4. les thèmes et motifs : des bribes mélodiques à l’humour

Les thèmes et motifs de La Marche funèbre d’une marionnette sont des bribes mélodiques astucieusement composées qui servent l’humour noir de l’œuvre. Charles Gounod utilise des idées musicales courtes et facilement reconnaissables, qu’il développe et transforme de manière inattendue. Le thème principal, une marche en mineur, est volontairement un peu « bête » ou naïf, avec des intervalles qui semblent glisser ou des notes répétées qui donnent un côté mécanique, loin de la dignité d’une vraie marche funèbre. Ces thèmes sont souvent joués avec des staccatos légers ou des accents brusques, suggérant les mouvements saccadés et maladroits d’une marionnette. Un motif particulier, souvent un court crescendo suivi d’un accord discordant ou d’un silence, peut être interprété comme le moment où la marionnette trébuche ou se brise. L’utilisation de dissonances fugaces et de modulations rapides dans des passages apparemment innocents ajoute à l’ironie. Même le thème du trio, plus lyrique, conserve une simplicité qui empêche toute émotion trop profonde, le ramenant toujours à l’échelle d’un jouet. Ces bribes mélodiques sont la clé de la narration musicale, permettant à Gounod de peindre une scène comique sans utiliser de mots, reposant entièrement sur la capacité de la musique à évoquer l’absurde et la légèreté même dans un contexte funèbre.

5. l’orchestration de Gounod : des timbres pour la parodie

L’orchestration de Gounod pour La Marche funèbre d’une marionnette est un modèle d’ingéniosité, utilisant des timbres orchestraux spécifiques pour amplifier le caractère parodique de la pièce. Lorsqu’il a orchestré sa propre composition pour piano, Charles Gounod a choisi des instruments qui pouvaient souligner le côté comique et légèrement grotesque de la marche. Les bois, comme les clarinettes et les bassons, sont souvent utilisés pour les mélodies principales, avec leur sonorité qui peut être à la fois sombre et légèrement clownesque. Les pizzicati des cordes peuvent imiter des pas ou des mouvements saccadés. Les cuivres, en particulier les trombones et les tubas, sont employés avec parcimonie pour des accents lourds ou des effets de fanfare « décalée », renforçant l’aspect funèbre tout en le rendant légèrement ridicule. Les percussions, comme le tambour sourd, maintiennent le rythme de la marche, mais leur utilisation est souvent subtile, juste assez pour soutenir l’ambiance sans jamais la rendre réellement tragique. Gounod a évité l’orchestration massive et luxuriante de ses opéras pour une approche plus délicate et incisive, permettant à chaque instrument de jouer un rôle dans cette comédie sonore. Cette orchestration de Gounod est un exemple parfait de la manière dont le choix des timbres peut transformer une mélodie simple en une narration pleine d’esprit et de second degré, ajoutant des couches de signification à l’humour de la marionnette.

6. l’ascension inattendue : du piano à l’icône hitchcockienne

La réception initiale et l’évolution de sa popularité de La Marche funèbre d’une marionnette de Charles Gounod furent progressives et singulières. À sa composition pour piano en 1872, la pièce était considérée comme une amusante miniature, une curiosité sans grande prétention au sein des Scènes comiques. Elle n’a pas immédiatement fait sensation. Ce n’est qu’avec son orchestration par Gounod lui-même en 1879 que l’œuvre a commencé à gagner en visibilité, exploitant pleinement son potentiel dramatique et comique sur scène. Les orchestres et les chefs d’orchestre ont peu à peu inclus la marche dans leurs programmes de concerts légers, appréciant son originalité et sa capacité à divertir le public. Cependant, la pièce a véritablement explosé en termes de reconnaissance mondiale grâce à son utilisation emblématique et inattendue : elle est devenue le thème musical de la célèbre série télévisée Alfred Hitchcock Présente à partir de 1955. Cette association a catapulté la marche vers une célébrité planétaire, la rendant instantanément reconnaissable et indissociable de l’atmosphère de suspense et d’humour noir caractéristique d’Hitchcock. L’évolution de sa popularité est donc un cas d’école de la manière dont une œuvre, initialement modeste, peut atteindre une renommée immense grâce à une diffusion médiatique opportune et à un accord parfait entre la musique et le support visuel, bien au-delà des intentions initiales du compositeur.

7. l’icône de la télévision : le générique d’Alfred Hitchcock

La Marche funèbre d’une marionnette a trouvé sa consécration ultime en devenant l’icône de la télévision grâce à son association indélébile avec le générique d’Alfred Hitchcock Présente. À partir de 1955, cette mélodie singulière fut choisie comme thème musical de l’anthologie de suspense du maître du frisson. Le contraste entre le caractère joyeusement macabre de la musique et l’image d’Hitchcock, à la fois sinistre et ironique, glissant dans l’ombre pour saluer le public, créa une alchimie parfaite. La marche, avec ses passages solennels et ses ruptures inattendues, reflétait l’esprit des histoires d’Hitchcock : souvent sombres, parfois avec une touche d’humour noir. Cette exposition hebdomadaire à des millions de foyers a transformé une pièce de concert relativement obscure en l’une des mélodies les plus reconnaissables au monde. Le succès de la série a lié de manière permanente la musique de Gounod au suspense et à l’ingéniosité narrative d’Hitchcock. Cet usage médiatique a transcendé les intentions originales du compositeur, donnant à l’œuvre une nouvelle vie et une signification culturelle qui perdure bien après l’arrêt de la série. C’est un exemple fascinant de la manière dont une œuvre d’art peut acquérir un statut iconique grâce à une association fortuite et réussie avec un autre média puissant.

8. au-delà du générique : apparitions et références culturelles

Au-delà de son rôle emblématique dans le générique d’Alfred Hitchcock, La Marche funèbre d’une marionnette a fait de nombreuses apparitions et références culturelles, prouvant sa résonance au-delà du simple cadre télévisuel. Sa mélodie reconnaissable et son atmosphère unique l’ont rendue prisée dans d’autres contextes médiatiques. On la retrouve souvent dans des dessins animés classiques, où son caractère à la fois dramatique et légèrement ridicule est parfait pour accompagner des scènes de malchance comique ou de poursuites infortunées. Elle a été utilisée dans divers films, émissions de télévision, publicités et même jeux vidéo, souvent pour suggérer une ambiance de suspense léger, d’humour noir ou de dérision face à une situation malheureuse. Son association avec la marionnette et le thème de la « mort comique » la rend particulièrement adaptée aux œuvres pour enfants ou aux comédies qui jouent avec l’absurde. Chaque nouvelle apparition ajoute une couche à son héritage, la rendant familière à des générations qui n’ont peut-être jamais vu la série d’Hitchcock. Ces apparitions et références culturelles témoignent de la polyvalence de l’œuvre et de sa capacité à s’adapter à divers récits, confirmant son statut de morceau culte du répertoire classique léger, bien enraciné dans l’imaginaire collectif mondial.

9. l’héritage durable : un joyau de la miniature classique

L’héritage durable de La Marche funèbre d’une marionnette consacre cette pièce de Charles Gounod comme un joyau de la miniature classique. Malgré sa courte durée et son intention parodique, l’œuvre a traversé les décennies pour devenir l’une des compositions les plus reconnaissables du compositeur, surpassant parfois la notoriété de ses grands opéras auprès du public général. Sa capacité à évoquer des images vives et à combiner l’humour avec une mélancolie légère est un tour de force musical qui continue de charmer. Elle est fréquemment jouée en concert, souvent comme bis, appréciée pour son originalité et son accessibilité. Les élèves de piano l’étudient, et les orchestres l’apprécient pour sa clarté et ses défis d’interprétation amusants. L’œuvre est un excellent exemple de la manière dont une composition, même légère, peut atteindre un statut iconique grâce à son ingéniosité et à sa capacité à toucher un large public. Le succès de cette marche a également contribué à montrer une facette différente du répertoire de Gounod, révélant son talent pour la musique de caractère et l’humour. Cet héritage durable assure que la petite marionnette de Gounod continuera son étrange procession funèbre dans les cœurs et les esprits des auditeurs pour de nombreuses générations à venir, un témoignage éloquent du pouvoir d’une composition bien faite.

10. les arrangements et adaptations : du piano à toutes les formations

Les arrangements et adaptations de La Marche funèbre d’une marionnette sont nombreux et témoignent de sa polyvalence, la faisant passer du piano à toutes les formations instrumentales imaginables. Initialement conçue pour piano par Charles Gounod, puis orchestrée par lui-même, l’œuvre a inspiré d’innombrables musiciens à en proposer leurs propres versions. On la trouve ainsi adaptée pour des ensembles de chambre, des quatuors à cordes, des ensembles de vents, des fanfares, et même des arrangements pour orgue ou guitare. Chaque arrangement tente de capturer l’essence de l’original tout en exploitant les spécificités des instruments choisis, offrant de nouvelles couleurs et perspectives à la marche. Ces adaptations sont un signe clair de la popularité durable de la pièce et de son caractère universel, qui transcende les limites de l’instrumentation originale. Elles permettent à un public encore plus large de découvrir et d’apprécier la marche, que ce soit lors de concerts, d’événements publics ou dans des contextes plus intimes. La flexibilité de sa mélodie et de sa structure rythmique la rend particulièrement propice à ces transformations, prouvant que le génie de Gounod a créé une œuvre capable de briller sous différentes lumières. Ces arrangements et adaptations garantissent la pérennité de la marche, assurant sa présence dans une multitude de répertoires et de performances à travers le monde.

11. l’impact sur les compositeurs : une inspiration pour la musique humoristique

L’impact sur les compositeurs des générations suivantes est notable, faisant de La Marche funèbre d’une marionnette une véritable inspiration pour la musique humoristique et descriptive. Bien que la pièce soit une miniature, son originalité dans la parodie et l’usage de l’ironie musicale a ouvert des portes. Elle a montré qu’il était possible de créer une musique à la fois divertissante et bien construite, capable d’évoquer des scènes spécifiques et des émotions complexes sans être lourde ou trop sérieuse. Des compositeurs comme Camille Saint-Saëns, avec son Carnaval des Animaux (où l’humour est également central), ou même plus tard des compositeurs de musique de film, ont pu s’inspirer de cette approche. Gounod a prouvé que l’humour n’était pas incompatible avec la composition classique et qu’il pouvait même enrichir le langage musical en y intégrant des éléments inattendus. La pièce est devenue un exemple de la façon de manipuler les attentes de l’auditeur pour créer un effet comique ou ironique, en jouant avec les conventions musicales établies. Cet impact sur les compositeurs réside dans la libération de la créativité, les encourageant à explorer des thèmes non conventionnels et à injecter de la légèreté et de la fantaisie dans leurs œuvres. La Marche funèbre d’une marionnette demeure une référence pour quiconque s’intéresse à la capacité de la musique à faire sourire et à raconter des histoires avec esprit.

12. l’analyse thématique : motifs récurrents et transformation

L’analyse thématique de La Marche funèbre d’une marionnette révèle la brillante utilisation par Charles Gounod de motifs récurrents et de leur transformation pour raconter son histoire parodique. La pièce repose sur un petit nombre d’idées mélodiques et rythmiques qui reviennent sous différentes formes, créant une cohérence tout en dépeignant l’évolution du « drame » de la marionnette. Le thème principal de la marche funèbre, en ré mineur, est le motif le plus évident, mais Gounod le varie subtilement à chaque apparition, ajustant l’instrumentation, la dynamique ou de petits détails mélodiques pour maintenir l’intérêt et souligner le caractère grotesque de la situation. Le motif du « trébuchement » ou de la « chute » de la marionnette, souvent un accord soudain ou un glissando abrupt, est également récurrent et facilement identifiable, créant un effet comique à chaque fois. La transformation la plus significative est celle du thème du trio, qui contraste par sa légèreté et sa tonalité majeure. Ce thème, bien que différent, est traité de manière à s’intégrer fluidement dans la structure de la marche, apportant un moment de « fantaisie » avant le retour à la « réalité » funèbre. Cette analyse thématique démontre la maîtrise de Gounod pour le développement musical concis et efficace. Il n’a pas besoin de motifs complexes ; sa capacité à utiliser des motifs récurrents et leur transformation est la clé de la narration musicale, permettant à la pièce d’être à la fois simple, mémorable et pleine d’esprit.

13. Gounod et la musique descriptive : un talent méconnu

Gounod et la musique descriptive : cette petite marche révèle un talent méconnu du compositeur pour la musique à programme et l’évocation sonore. Si Charles Gounod est universellement célébré pour ses opéras lyriques et ses œuvres religieuses, sa capacité à peindre des tableaux musicaux et à raconter des histoires sans paroles est moins mise en lumière. La Marche funèbre d’une marionnette est un exemple éclatant de cette facette de son génie. Chaque section de la pièce évoque des images claires : le cortège pesant, les lamentations, les moments de désordre comique, et même le « rétablissement » temporaire de la marionnette. Gounod utilise des éléments harmoniques, rythmiques et des choix instrumentaux précis pour donner vie à ces scènes. Les pizzicati, les accents percussifs, les glissandos et les contrastes dynamiques ne sont pas de simples fioritures ; ils sont des outils narratifs qui stimulent l’imagination de l’auditeur. Ce talent pour la musique descriptive est souvent associé à des compositeurs comme Moussorgsky ou Rimski-Korsakov, mais Gounod démontre ici une aisance comparable, bien que dans un registre plus léger et humoristique. Cette pièce prouve que le compositeur ne se contentait pas de grandes fresques ; il était également capable de ciseler des miniatures pleines de sens et de caractère, laissant entrevoir un aspect moins exploré de son génie musical.

14. la dimension pédagogique : un classique pour l’apprentissage

La Marche funèbre d’une marionnette possède une dimension pédagogique indéniable, en faisant un classique pour l’apprentissage de nombreux musiciens, tant pour le piano que pour l’orchestre. Sa structure claire et ses mélodies mémorables la rendent accessible aux étudiants de différents niveaux. Pour les pianistes débutants ou intermédiaires, elle offre une excellente opportunité de travailler le rythme, les dynamiques, et l’expressivité avec un morceau engageant et amusant. Les contrastes de caractères, passant de la gravité feinte à la légèreté et à l’humour, sont de précieux outils pour enseigner l’interprétation musicale et la capacité à raconter une histoire avec des nuances. Pour les jeunes orchestres, l’orchestration de Gounod, bien que concise, présente des défis intéressants en termes de phrasé, d’équilibre des pupitres et de coordination, tout en étant gratifiante à jouer. La pièce aide également à développer le sens de l’écoute et de l’interaction au sein de l’ensemble. Sa popularité et son caractère visuel facilitent l’engagement des élèves, les incitant à explorer un répertoire plus large. La dimension pédagogique de cette marche est un témoignage supplémentaire de sa valeur intrinsèque, prouvant que même une parodie peut être un vecteur puissant d’éducation musicale, un classique qui continue d’inspirer des générations d’élèves.

15. la marionnette intemporelle : un héritage au-delà du théâtre

La Marionnette intemporelle de Gounod a su laisser un héritage au-delà du théâtre et de la salle de concert, devenant un phénomène culturel durable. Au-delà de sa fonction initiale de parodie musicale, la Marche funèbre d’une marionnette s’est immiscée dans l’imaginaire collectif, notamment grâce à son association avec Alfred Hitchcock. Cette fusion entre la musique de Gounod et le maître du suspense a créé une entité culturelle autonome, où la mélodie évoque instantanément l’humour noir et l’ingéniosité narrative. La pièce transcende les générations, étant reconnue et appréciée par ceux qui n’ont jamais vu la série télévisée, preuve de sa résonance universelle. Elle est un exemple parfait de la façon dont une œuvre d’art peut se détacher de son contexte original pour acquérir de nouvelles significations et une vie propre dans la culture populaire. Sa capacité à susciter le sourire, à mélanger le grave et le léger, assure sa pertinence continue. La Marionnette intemporelle demeure un témoignage de la simplicité astucieuse et du génie mélodique de Gounod, un rappel que les œuvres les plus courtes peuvent parfois avoir le plus grand impact, laissant un héritage qui perdure bien au-delà des scènes et des orchestrations, dans le cœur et l’esprit de millions de personnes.

Lien HTML vers sources fiables :

- France Musique – Marche funèbre d’une marionnette (Analyse)

- Britannica – Charles Gounod (Biographie et Contexte, en anglais)

- Wikipédia – Marche funèbre d’une marionnette (en français)

- Naxos – Charles Gounod: Funeral March of a Marionette (Présentation d’œuvre, en anglais)

- AllMusic – Funeral March of a Marionette (Analyse, en anglais)