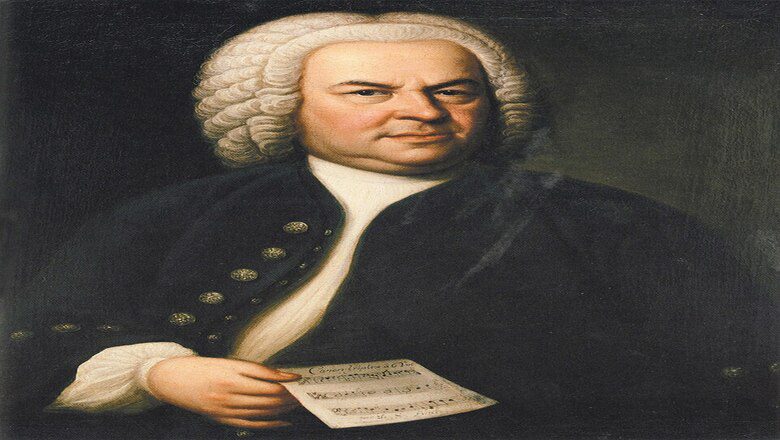

En l’an 1705, un jeune musicien de vingt ans entreprend un voyage extraordinaire qui allait marquer un tournant décisif dans son développement artistique et l’histoire de la musique. Ce musicien n’est autre que Jean-Sébastien Bach, alors organiste à Arnstadt. Ce pèlerinage audacieux, réalisé à pied sur une distance de plus de 400 kilomètres, le mène de sa Thuringe natale jusqu’à la ville hanséatique de Lübeck, dans le nord de l’Allemagne. L’objectif de ce long et ardu périple était de rencontrer et d’apprendre du vénérable maître de l’orgue et compositeur Dietrich Buxtehude, dont la renommée dépassait largement les frontières. Ce séjour de plusieurs mois auprès de Buxtehude n’était pas une simple visite ; c’était une immersion profonde dans un style musical et une tradition d’improvisation qui allaient enrichir considérablement le langage du jeune Bach. C’est une période souvent idéalisée, mais dont l’importance est unanimement reconnue par les musicologues.

1. Le contexte historique : l’Allemagne baroque et la tradition organistique

Le voyage de Jean-Sébastien Bach à Lübeck en 1705 s’inscrit pleinement dans le contexte historique de l’Allemagne baroque et de sa riche tradition organistique. Au début du XVIIIe siècle, l’Allemagne était un foyer musical intense, caractérisé par une fragmentation politique qui favorisait la diversité des styles régionaux et l’émergence de nombreux centres musicaux. L’orgue y tenait une place prépondérante, non seulement dans la liturgie luthérienne mais aussi comme instrument de concert, propice à l’improvisation et à la démonstration de virtuosité. Les organistes étaient des figures respectées, souvent des maîtres qui attiraient des élèves de loin. Il était courant pour les jeunes musiciens désireux de perfectionner leur art de voyager pour rencontrer des maîtres reconnus, apprendre à leurs côtés et s’imprégner de leurs techniques et de leur répertoire. Ces voyages, souvent entrepris à pied ou à cheval, étaient des pèlerinages artistiques essentiels à leur formation. Lübeck, avec ses imposantes églises et son rayonnement culturel lié à son statut de ville hanséatique, était alors un centre musical de premier plan, et l’église Sainte-Marie abritait l’un des plus grands organistes de l’époque, Dietrich Buxtehude. Ce cadre offrait àBach le terreau idéal pour enrichir son propre langage musical et s’intégrer dans cette lignée prestigieuse de maîtres organistes allemands.

2. Les motivations de Bach : soif de savoir et admiration pour Buxtehude

Les motivations de Jean-Sébastien Bach pour entreprendre son long voyage à Lübeck étaient multiples, mais principalement guidées par une ardente soif de savoir et une immense admiration pour Dietrich Buxtehude. Alors âgé de vingt ans et organiste à Arnstadt, le jeune Bach était déjà un musicien talentueux, mais il aspirait à approfondir ses connaissances et à élargir ses horizons stylistiques. Buxtehude, maître incontesté de l’orgue et compositeur prolifique, était à l’apogée de sa carrière et jouissait d’une réputation légendaire, notamment grâce à ses célèbres Abendmusiken (Concerts du soir) à Lübeck. Ces concerts, qui mélangeaient musique sacrée et profane, improvisations et compositions, étaient des événements musicaux majeurs. Bach souhaitait non seulement écouter les performances de Buxtehude en direct, mais aussi observer sa technique d’improvisation, comprendre ses innovations harmoniques et formelles, et s’imprégner de son style flamboyant. Cette démarche témoigne de l’humilité et de l’ambition du jeune Bach, prêt à faire des sacrifices personnels pour apprendre auprès des plus grands. Son voyage n’était pas une simple curiosité, mais un acte délibéré de formation continue, essentiel à la construction de son propre génie, démontrant une quête insatiable de perfectionnement artistique qui le caractérisera toute sa vie.

3. Le voyage à pied : un périple de plus de 400 km

Le voyage à pied de Jean-Sébastien Bach d’Arnstadt à Lübeck représente un périple de plus de 400 km, une distance considérable et un effort physique non négligeable pour l’époque. Ce choix de la marche souligne la détermination et la passion du jeune compositeur. En 1705, les moyens de transport étaient limités et coûteux, et marcher était souvent la seule option pour les musiciens itinérants. Ce long chemin à travers la campagne et les villes d’Allemagne du Nord n’était pas sans difficultés ni dangers. Il exigeait une endurance physique et une persévérance exceptionnelles. On peut imaginer Bach marchant des heures durant, peut-être composant mentalement, méditant sur la musique qu’il allait entendre ou sur celle qu’il laisserait derrière lui. L’importance de ce voyage réside non seulement dans sa destination, mais aussi dans le processus lui-même. Chaque pas renforçait son engagement envers son art et sa soif d’apprendre. C’est un témoignage puissant de son dévouement absolu à la musique, prêt à endurer les épreuves physiques pour atteindre un maître et s’immerger dans de nouvelles expériences musicales. Ce périple à pied est devenu une légende, symbolisant l’ardeur du jeune génie en quête de perfectionnement, et soulignant la valeur inestimable de l’apprentissage direct auprès des grands maîtres de son temps.

4. Dietrich buxtehude : le maître incontesté de l’orgue baroque

Dietrich Buxtehude était à l’époque du voyage de Jean-Sébastien Bach le maître incontesté de l’orgue baroque dans le nord de l’Allemagne, une figure dont le prestige dépassait les frontières. Organiste à l’église Sainte-Marie de Lübeck depuis 1668, il avait établi une réputation légendaire grâce à ses compétences inégalées en improvisation et à ses compositions novatrices. Les célèbres Abendmusiken (Concerts du soir), qu’il organisait pendant l’Avent, attiraient un public nombreux et démontraient une inventivité formelle et harmonique exceptionnelle. Sa musique pour orgue, caractérisée par une grande liberté, des contrastes dramatiques et une virtuosité éblouissante, allait du prélude en style libre aux fugues complexes, en passant par les chorals ornés. Buxtehude était également un compositeur prolifique de musique vocale et de chambre, mais c’est son art de l’orgue qui fascinait tant Bach. Sa capacité à créer des structures musicales vastes et improvisées, à manier des pédales complexes et à enrichir le langage harmonique a eu une influence profonde sur le jeune Bach. Buxtehude représentait la quintessence de la tradition organistique allemande du Nord, et le simple fait d’assister à ses performances était une leçon inestimable pour tout jeune musicien aspirant à la maîtrise.

5. L’impact musical : une immersion dans le style du nord

Le séjour de Jean-Sébastien Bach à Lübeck eut un impact musical profond, le plongeant dans une véritable immersion dans le style du nord de l’Allemagne, distinct de celui du centre où il avait grandi. Alors que la musique de Thuringe était plus orientée vers un contrepoint rigoureux et des formes plus structurées, le style du Nord, incarné par Dietrich Buxtehude, se caractérisait par une plus grande liberté formelle, une improvisation audacieuse et une expressivité dramatique prononcée. Bach put y découvrir des préludes et fugues monumentaux, des toccatas virtuoses, et des variations de chorals d’une richesse harmonique et contrapuntique inédite pour lui. Il fut particulièrement impressionné par la capacité de Buxtehude à créer de vastes structures musicales à partir de motifs simples, et par son usage innovant des couleurs de l’orgue. Cette exposition directe à un style différent enrichit considérablement son propre langage compositionnel, l’incitant à intégrer des éléments de liberté improvisatoire et de grandeur expressive. On retrouve des traces de cette influence dans les grandes œuvres pour orgue de Bach composées après Lübeck, où la virtuosité, l’ampleur formelle et la richesse harmonique témoignent de cette période d’assimilation et de transformation. Ce fut une étape cruciale pour l’élargissement de sa vision musicale et le développement de son génie synthétique.

6. Les Abendmusiken : des concerts légendaires à Sainte-Marie

Les Abendmusiken (Concerts du soir) de Dietrich Buxtehude à l’église Sainte-Marie de Lübeck étaient des concerts légendaires qui ont profondément marqué le jeune Jean-Sébastien Bach. Ces événements musicaux, organisés traditionnellement les cinq dimanches précédant Noël, attiraient des auditeurs de toute l’Allemagne et au-delà, et constituaient la principale raison du voyage de Bach. Loin d’être de simples offices religieux, les Abendmusiken étaient de véritables spectacles musicaux, mélangeant des œuvres vocales et instrumentales, des improvisations virtuoses à l’orgue et des pièces narratives. Buxtehude y présentait ses propres compositions, souvent des oratorios ou des cantates dramatiques, jouées par des musiciens et des chanteurs professionnels. Pour le jeune Bach, habitué aux fonctions d’organiste de paroisse, assister à ces concerts devait être une révélation. Il put y observer la grandeur de l’exécution, l’ampleur de l’effectif musical, et surtout, le génie de Buxtehude dans l’improvisation et la conception de vastes fresques sonores. Cette immersion dans une tradition de concert public d’une telle envergure a sans doute élargi la vision de Bach sur les possibilités de la musique sacrée et profane, l’inspirant à composer des œuvres de grande échelle et à aspirer à des postes lui offrant de plus larges ressources.

7. La prolongation du séjour : un congé non autorisé

Le séjour initialement prévu de quatre semaines par Jean-Sébastien Bach à Lübeck se transforma en un congé non autorisé de plusieurs mois, un fait qui lui valut des remontrances de la part de son employeur à Arnstadt. Engagé en tant qu’organiste à l’église Saint-Boniface, Bach avait obtenu un congé de quatre semaines en novembre 1705 pour se rendre auprès de Dietrich Buxtehude. Cependant, la fascination pour le maître et la richesse des Abendmusiken furent telles que Bach prolongea son séjour bien au-delà de la période autorisée, ne revenant à Arnstadt qu’en février 1706. Cette prolongation, qui dura près de trois mois, témoigne de l’immense soif d’apprendre du jeune compositeur et de son absorption totale dans l’environnement musical de Lübeck. À son retour, les autorités ecclésiastiques d’Arnstadt lui reprochèrent non seulement son absence prolongée, mais aussi d’avoir introduit des innovations « étranges » et « confuses » dans l’accompagnement des chorals, reflétant l’influence du style plus libre deBuxtehude. Cet incident met en lumière le caractère indépendant de Bach et son dévouement absolu à son art, quitte à enfreindre les règles. Il souligne également le fossé entre sa vision artistique avant-gardiste et les attentes conservatrices de son employeur, marquant le début des frictions qui le pousseraient à chercher d’autres postes.

8. Les légendes et les mythes : un voyage romancé

Autour du voyage de Jean-Sébastien Bach à Lübeck se sont tissées de nombreuses légendes et mythes, transformant ce périple en un événement souvent romancé au fil des siècles. L’image du jeune génie traversant à pied des centaines de kilomètres pour s’incliner devant le maître vénéré a captivé l’imagination populaire et des biographes ultérieurs. Si le fait du voyage à pied est avéré, les détails précis, comme l’absence totale de moyens de transport alternatifs ou l’isolement complet de Bach durant le trajet, ont pu être exagérés pour accentuer la dimension héroïque et sacrificielle de l’entreprise. Certaines anecdotes, bien que charmantes, ne sont pas toujours étayées par des preuves concrètes. Ces récits contribuent à forger l’image d’un Bach ascétique et totalement dévoué à son art dès sa jeunesse. Elles soulignent l’importance symbolique de ce voyage : le jeune prodige partant à la rencontre d’une figure paternelle musicale, puisant à la source d’une tradition pour mieux la dépasser. Ces mythes, loin de nuire à la vérité historique, enrichissent la compréhension culturelle de cet événement, le plaçant au panthéon des anecdotes fondatrices de la vie des grands compositeurs, et renforçant la stature légendaire de Bach comme l’un des plus grands pèlerins de l’apprentissage musical.

9. L’influence sur l’œuvre future de Bach : l’assimilation et la synthèse

Le voyage à Lübeck eut une influence capitale sur l’œuvre future de Bach, marquant une période d’assimilation et de synthèse cruciale dans son développement. Après son immersion dans le style de Dietrich Buxtehude, le jeune Jean-Sébastien Bach ne se contenta pas d’imiter ; il absorba les innovations harmoniques, la liberté formelle et la virtuosité flamboyante du Nord, pour les intégrer à son propre langage déjà rigoureux et contrapuntique. On observe, après 1705, une expansion notable de l’échelle et de la complexité de ses œuvres pour orgue, notamment dans ses grands préludes, toccatas et fugues (comme la Toccata et Fugue en Ré mineur, BWV 565, bien que sa datation soit débattue, ou le Prélude et Fugue en Ré Majeur, BWV 532, et le Prélude et Fugue en Sol Majeur, BWV 541). Ces pièces révèlent une nouvelle audace dans l’écriture pour pédalier, une richesse harmonique accrue et une capacité à combiner des sections improvisées avec des structures contrapuntiques rigoureuses. Ce pèlerinage lui permit de fusionner les traditions du Nord et du Centre de l’Allemagne, jetant les bases de sa capacité unique à synthétiser les styles et à créer un langage musical universel. Lübeck fut le creuset où le génie de Bach mûrit, transformant les influences extérieures en une voix singulière qui allait devenir la quintessence de la musique baroque et un modèle pour les siècles à venir.

10. Le départ d’Arnstadt : la rupture avec les autorités locales

Le prolongement non autorisé de son séjour à Lübeck précipita le départ de Jean-Sébastien Bach d’Arnstadt, marquant une rupture avec les autorités locales et le début d’une série de déménagements. À son retour en février 1706, les membres du consistoire de l’église Saint-Boniface, son employeur, lui reprochèrent non seulement son absence excessive, mais aussi des innovations qu’ils jugeaient inappropriées dans ses accompagnements de chants chorals, jugées trop « étranges » ou « variées ». Ils critiquaient également sa prétendue négligence de ses devoirs et son attitude perçue comme arrogante. Ces frictions étaient révélatrices du fossé croissant entre les aspirations artistiques de Bach, qui avait assimilé les audaces du style nord-allemand, et le conservatisme des autorités d’une petite ville. Incapable de trouver l’épanouissement musical et la reconnaissance qu’il cherchait dans ce poste, Bach commença à chercher activement d’autres opportunités. Cette période marqua la première d’une série de ruptures de contrats pour le compositeur, toujours en quête de conditions de travail plus favorables à son génie créatif. Le départ d’Arnstadt fut donc une conséquence directe de son pèlerinage à Lübeck, prouvant que cette expérience fut un catalyseur non seulement pour son développement artistique, mais aussi pour sa carrière, le poussant à chercher des environnements plus stimulants où son talent pourrait pleinement s’épanouir.

11. La relève de Buxtehude : une opportunité manquée pour Bach

Le voyage à Lübeck est souvent associé à la relève de Buxtehude, une opportunité qui aurait pu s’offrir à Jean-Sébastien Bach mais qu’il choisit, ou fut contraint, de manquer. Dietrich Buxtehude, alors âgé et sans héritier direct, cherchait un successeur pour le poste prestigieux d’organiste à l’église Sainte-Marie, un poste qui venait avec la condition d’épouser sa fille aînée, Anna Margaretha. Plusieurs organistes talentueux firent le voyage pour auditionner, mais aucun ne se montra disposé à accepter cette clause matrimoniale. Bien que l’on ne sache pas avec certitude si Bach fut formellement candidat ou s’il s’est simplement rendu à Lübeck pour apprendre, il est plausible qu’il ait considéré cette possibilité. Cependant, à vingt ans, le jeune Bach n’était probablement pas prêt à un tel engagement. Son séjour prolongé mais sans mariage éventuel suggère qu’il n’était pas intéressé par cette condition, ou qu’il ne s’estimait pas à la hauteur des responsabilités inhérentes à un tel poste familial et social. L’opportunité échue finalement à Johann Christian Schieferdecker en 1707. Cette occasion manquée n’a cependant pas freiné la carrière de Bach ; elle lui a plutôt permis de suivre sa propre voie et de poursuivre son développement artistique sans les contraintes d’une succession imposée, ouvrant la porte à des postes qui lui offriraient plus de liberté pour explorer l’étendue de son génie.

12. L’importance du voyage : une légende dans la biographie de Bach

Le voyage de Jean-Sébastien Bach à Lübeck revêt une importance capitale dans sa biographie, au point de devenir une véritable légende fondatrice qui symbolise sa quête incessante de perfectionnement. Cet épisode est l’un des plus connus et des plus fascinants de la jeunesse de Bach, souvent cité comme la preuve de son immense dévouement à la musique. Au-delà des faits historiques précis, ce périple à pied est devenu une métaphore du pèlerinage artistique, du sacrifice personnel au nom de l’apprentissage auprès d’un maître révéré. Il illustre la détermination d’un jeune homme prêt à tout pour élargir ses horizons musicaux et assimiler les styles de son temps. C’est le moment où le jeune talentueux d’Arnstadt se frotte au sommet de la tradition organistique du Nord de l’Allemagne, un choc stylistique qui va enrichir et transformer son propre langage. L’histoire est enseignée comme un exemple de l’humilité du génie face à l’expérience, de la curiosité insatiable qui a caractérisé Bach tout au long de sa vie. Ce voyage est devenu un jalon incontournable dans toute biographie de Bach, non seulement pour son impact musical, mais aussi pour le récit inspirant qu’il offre, ancrant la figure de Jean-Sébastien Bach dans une aura de légende et d’icône pour les générations de musiciens à venir.

13. L’absence de partitions conservées de Buxtehude : un mystère pour Bach

L’un des aspects intrigants du séjour de Jean-Sébastien Bach à Lübeck est l’absence quasi totale de partitions conservées de Buxtehude copiées par Bach, un véritable mystère pour les musicologues. Contrairement à son habitude de copier méticuleusement les œuvres des maîtres qu’il admirait pour les étudier et les assimiler (comme celles de Vivaldi ou de compositeurs français), très peu de manuscrits de Dietrich Buxtehude de la main de Bach nous sont parvenus. Cette situation contraste fortement avec l’influence évidente du style de Buxtehude sur les compositions d’orgue de Bach après 1705. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Peut-être Bach a-t-il étudié principalement par l’écoute et l’improvisation directe, plutôt que par la copie systématique, ce qui serait cohérent avec la tradition orale de l’époque. Il est aussi possible que les copies aient été perdues au fil du temps, ou qu’il ait préféré mémoriser des passages plutôt que de les noter. Quoi qu’il en soit, ce mystère souligne l’importance de l’expérience d’écoute et de l’assimilation interne dans le processus d’apprentissage de Bach, révélant une capacité extraordinaire à s’imprégner d’un style et à le faire sien sans nécessairement passer par la transcription écrite. L’influence est indéniable, même sans les preuves matérielles habituelles, attestant de la profondeur de l’impact de Buxtehude sur le jeune génie.

14. L’héritage de Buxtehude à travers Bach : une transmission indirecte

Malgré l’absence de copies directes, l’héritage de Dietrich Buxtehude s’est transmis de manière cruciale à travers Jean-Sébastien Bach, créant une transmission indirecte mais fondamentale pour l’histoire de la musique. Le voyage de Bach à Lübeck a permis aux audaces du style nord-allemand, incarnées par Buxtehude, d’être non seulement préservées mais aussi sublimées dans l’œuvre du Cantor. Bien que Bach n’ait pas explicitement mentionné Buxtehude dans ses listes de compositeurs copiés, l’analyse stylistique de ses grandes œuvres d’orgue postérieures au voyage révèle une assimilation profonde des techniques de Buxtehude : l’ampleur des préludes, la virtuosité des passages de pédale, la liberté formelle des toccatas et l’audace harmonique. Bach a non seulement intégré ces éléments, mais les a élevés à un niveau de complexité contrapuntique et de perfection structurelle inégalé. Ainsi, sans la visite de Bach à Lübeck, une partie de l’héritage vivant de Buxtehude aurait pu être perdue ou moins bien comprise. Par sa synthèse géniale, Bach est devenu le réceptacle et le vecteur de cette tradition nordique, assurant sa pérennité et son influence sur les générations futures de compositeurs allemands et au-delà. C’est une illustration remarquable de la manière dont les grands esprits s’influencent et se transmettent des savoirs essentiels, même sans traces écrites directes.

15. Le pèlerinage aujourd’hui : symbole de dévouement artistique

Aujourd’hui, le pèlerinage de Jean-Sébastien Bach à Lübeck demeure un puissant symbole de dévouement artistique et de quête de l’excellence musicale. Cet épisode biographique est raconté et célébré dans le monde entier comme l’incarnation de la passion et de la persévérance nécessaires pour maîtriser un art. Il inspire les jeunes musiciens à aller au-delà de leur formation formelle, à chercher l’inspiration auprès des maîtres et à s’immerger dans de nouvelles traditions. La figure de Bach marchant des centaines de kilomètres pour apprendre est devenue une métaphore de l’effort intellectuel et spirituel requis pour atteindre la grandeur artistique. Le voyage est régulièrement commémoré, et Lübeck continue d’être un lieu de pèlerinage pour les amateurs de musique baroque. Cet événement rappelle que l’apprentissage est un processus continu, qui dépasse les salles de classe et les partitions pour inclure l’expérience directe, l’écoute et l’assimilation personnelle. Il souligne l’importance des échanges entre artistes, la transmission de savoir-faire de maître à élève, et la valeur inestimable de la curiosité. Le pèlerinage de Bach à Lübeck n’est donc pas seulement un fait historique ; c’est une légende vivante qui continue d’inspirer, de rappeler la force de la passion et le pouvoir de la musique à transcender les frontières géographiques et temporelles.

pour aller plus loin

- Musicologie.org – Bach à Lübeck

- Britannica – Johann Sebastian Bach (section sur Lübeck, en anglais)

- AllMusic – Johann Sebastian Bach Biography (mentionne le voyage, en anglais)