Introduction :

Don Giovanni, figure fascinante de l’opéra de Mozart, incarne le libertinage absolu, l’arrogance sublime et la chute irréversible. À travers ses conquêtes, ses refus de repentir et son affrontement avec le surnaturel, il devient le miroir des désirs humains et de leurs conséquences. Cette série de 15 faits vous invite à explorer en profondeur les multiples facettes de ce personnage mythique : sa genèse littéraire, sa psychologie, son symbolisme et sa modernité. Chaque article dévoile une part de son mystère — tour à tour séducteur, manipulateur, tragique et éternel. Plongez dans l’univers de Don Giovanni, entre sensualité et damnation.

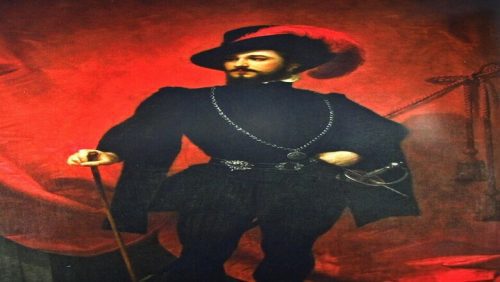

1. des origines littéraires ibériques : Don Juan avant Don Giovanni

Le personnage de Don Giovanni trouve ses racines dans la figure du Don Juan espagnol, née sous la plume de Tirso de Molina en 1630 dans El burlador de Sevilla. Ce premier Don Juan est un noble dévoyé, menteur, manipulateur, qui séduit les femmes sans scrupule et défie ouvertement l’ordre moral et religieux. Son audace n’est pas seulement romantique : elle est théologique. Tirso de Molina en fait une démonstration de la justice divine, avec un dénouement fatal où Don Juan est envoyé en enfer. Cette trame deviendra l’essence du mythe : l’homme impénitent puni pour ses excès. Au fil des siècles, ce personnage évolue à travers l’Europe. Molière adapte le mythe en France dans Dom Juan ou le Festin de pierre (1665), en accentuant la critique sociale et philosophique. En Autriche, Mozart et Da Ponte le transforment en Don Giovanni, tout en conservant sa nature transgressive. Ce glissement culturel confère au personnage une dimension universelle : celle du libertin sans remords, prêt à défier Dieu, la société et les sentiments. L’origine espagnole reste fondatrice, mais c’est l’adaptation opératique qui le rend éternel. Don Giovanni devient ainsi le symbole du désir irrépressible et de la condamnation inexorable.

2. le libertinage au XVIIIe siècle : entre séduction et hérésie

Au XVIIIe siècle, l’Europe est en pleine effervescence philosophique : les Lumières questionnent Dieu, la morale et les traditions. C’est dans ce contexte que Don Giovanni incarne le libertin par excellence, un homme qui ne croit ni en la foi, ni en les lois, ni en le repentir. Il séduit non par amour, mais par provocation. Chaque conquête est une victoire sur la morale, une démonstration de son indépendance spirituelle. Ce libertinage ne relève pas d’un simple style de vie ; c’est une posture intellectuelle radicale. Don Giovanni refuse toute culpabilité. Il ne cherche ni excuse, ni pardon. Son catalogue de conquêtes — plus de 2000 femmes, selon Leporello — illustre sa soif de pouvoir et son rejet des contraintes sociales. La musique de Mozart accentue cette arrogance : les airs sont rapides, brillants, exaltés. Le personnage devient une figure du défi : celui qui rit du sacré et embrasse la chute avec fierté. Ce refus de repentir est au cœur de la tragédie. À travers Don Giovanni, l’opéra illustre les limites des Lumières : la raison seule ne sauve pas l’homme du vice. Il est une icône de liberté, mais aussi un avertissement moral terrifiant : toute rébellion a son prix, surtout celle qui défie le divin.

3. une entrée fracassante : l’ouverture musicale de Don Giovanni

L’ouverture de Don Giovanni est l’une des plus saisissantes de tout le répertoire opératique. En quelques mesures, Mozart installe une tension dramatique rare : des accords graves évoquant le Commandeur mort-vivant se mêlent à des passages vifs et tourbillonnants. Ce contraste musical incarne parfaitement le dilemme du héros : entre l’élan de vie et la fatalité de la mort. Cette ouverture est unique car elle ne se termine pas sur une note définitive ; elle glisse directement dans l’action, comme un souffle maléfique qui précipite la tragédie. En cela, elle joue un rôle narratif essentiel : elle préfigure la fin dès le début, dans un effet de miroir dramatique. Les musicologues saluent son équilibre entre structure classique et innovations émotionnelles, preuve du génie de Mozart. C’est aussi une ouverture qui fonctionne comme une alerte : le spectateur sait qu’il entre dans un monde de passions extrêmes et de conséquences surnaturelles. Don Giovanni, bien que séducteur et vivant, est déjà condamné. Cette ouverture est donc bien plus qu’un prélude musical ; elle est un avertissement, un acte prophétique qui renforce l’unité dramatique de toute l’œuvre. Elle donne au mythe une dimension cosmique, où la musique devient aussi implacable que le destin.

4. le catalogue de Leporello : plus de 2000 conquêtes

Dans l’acte I de l’opéra, le serviteur Leporello égrène une liste de conquêtes dans l’air célèbre Madamina, il catalogo è questo. Ce moment à la fois comique et déroutant dresse le portrait d’un Don Giovanni excessif et obsessionnel. Les chiffres sont stupéfiants : 640 femmes en Italie, 231 en Allemagne, 100 en France, 91 en Turquie, et 1003 en Espagne. Mais au-delà de l’humour, cette liste est un révélateur : Don Giovanni n’est pas un amoureux, mais un prédateur. Chaque femme est réduite à une statistique. L’air souligne l’absence totale de remords, tout comme le cynisme du héros. Mozart le compose avec une légèreté mélodique qui contraste avec la gravité des faits. Leporello, personnage comique, devient le porte-parole d’une vérité dérangeante. Ce catalogue s’ancre dans le mythe du libertin à la sexualité insatiable, mais aussi dans celui de l’homme déconnecté de l’émotion. Il ne s’agit pas d’amour mais de pouvoir. Cette scène, souvent jouée avec humour, est en réalité une critique acerbe du vide affectif du héros. En énumérant ces conquêtes, l’opéra montre que Don Giovanni se perd dans son propre excès. Il ne construit rien, il consomme. Et cette consommation débridée est l’un des moteurs de sa chute prochaine.

5. une chute infernale : le châtiment final de Don Giovanni

La scène finale de Don Giovanni est l’une des plus marquantes de tout l’opéra classique. Ici, le libertin refuse une ultime fois de se repentir malgré la confrontation surnaturelle avec le spectre du Commandeur. Ce rejet catégorique de toute contrition provoque sa damnation : des flammes surgissent, des voix de l’au-delà résonnent et Don Giovanni est englouti par l’enfer. Ce dénouement dramatique, presque apocalyptique, est mis en musique avec une intensité rare par Mozart, dont les accords puissants évoquent le chaos, la terreur et le jugement divin. Il ne s’agit pas d’une mort ordinaire mais d’un châtiment cosmique. Ce moment illustre un thème fondamental du mythe : le refus du repentir mène à la perte éternelle. La scène est à la fois terrifiante et spectaculaire, une leçon morale mise en œuvre avec la force de l’art. Elle marque l’apogée du conflit entre liberté humaine et justice supérieure. Don Giovanni, qui a défié l’Église, les femmes et les lois, se retrouve enfin face à l’irréversible. Le public assiste à une conclusion qui transcende le théâtre : c’est le triomphe de l’ordre divin sur le chaos libertin, une chute surnaturelle qui scelle le destin de l’âme impénitente.

6. Don Giovanni, héros romantique ou anti-héros tragique ?

La figure de Don Giovanni oscille entre le héros romantique et l’anti-héros tragique, selon l’angle d’interprétation. Il possède les attributs du romantique : passion, audace, rejet des normes. Mais il en incarne aussi la dérive : l’obsession, l’aveuglement et l’orgueil. Contrairement à Faust, qui cherche le savoir, Don Giovanni ne cherche que la conquête et le plaisir, sans jamais remettre en question sa voie. C’est cet entêtement qui le rapproche de l’anti-héros : il refuse tout apprentissage, toute évolution. Son histoire ne connaît pas de rédemption, mais une condamnation brutale. Les artistes et philosophes du XIXe siècle ont souvent magnifié Don Giovanni comme figure sublime de l’homme révolté contre la divinité. Certains ont vu en lui une expression pure de la liberté individuelle, affranchie de toute morale. Mais d’autres, plus critiques, y ont vu le symbole de la décadence et du nihilisme. Son charme est indéniable, mais il masque une vacuité spirituelle. Don Giovanni séduit, mais ne construit rien. Il transgresse, mais ne comprend pas les limites. C’est cette ambivalence qui le rend si fascinant : il est à la fois admirable et effrayant, glorieux et condamné. En somme, un personnage à la hauteur de l’éternité tragique qu’il incarne.

7. Mozart et Da Ponte : une collaboration incendiaire

L’opéra Don Giovanni est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre le compositeur Wolfgang Amadeus Mozart et le librettiste Lorenzo Da Ponte, deux génies qui, ensemble, ont sublimé le mythe. Da Ponte, libertin lui-même, comprend intimement les rouages du désir et les contradictions du plaisir. Il écrit un livret dense, ironique et tragique, où chaque personnage incarne une facette du libertinage. Mozart, de son côté, compose une musique à la fois aérienne et terrifiante, pleine de contrastes, capable de passer de la légèreté d’une sérénade à la violence d’un jugement éternel. Leur partenariat donne naissance à une œuvre d’une modernité stupéfiante. L’opéra ne se limite pas à la séduction ou à la romance ; il interroge la morale, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, ils réussissent à humaniser Don Giovanni tout en le condamnant. Cette dualité fait de l’œuvre un chef-d’œuvre intemporel. La musique et les mots se répondent, se challengent, s’élèvent. Cette alchimie entre le livret et la partition est l’un des secrets de la force émotionnelle de l’opéra. Mozart et Da Ponte ne racontent pas seulement une histoire : ils créent une légende musicale, un cri contre l’hypocrisie, une danse avec le destin. Don Giovanni est leur miroir, leur monstre, leur chef-d’œuvre.

8. entre sensualité et cruauté : la psychologie du séducteur

Don Giovanni séduit par son assurance, son charisme, sa faculté à s’adapter à chaque femme qu’il rencontre. Mais derrière cette façade se cache une psychologie complexe, fondée sur la manipulation, le mensonge et une déshumanisation de l’autre. Il ne cherche jamais à aimer ; il veut dominer. Sa sensualité est un outil, non une finalité. Il connaît les codes sociaux, les faiblesses humaines, et s’en sert pour conquérir. Cette intelligence émotionnelle tourne à vide : il est incapable d’empathie. Le personnage est d’autant plus glaçant qu’il ne semble jamais éprouver de regret. Chaque acte de séduction est un jeu de pouvoir, une affirmation de son ego. En cela, Don Giovanni reflète des traits narcissiques : il ne s’intéresse qu’à sa propre jouissance, au mépris des conséquences. Cette cruauté psychologique donne à son personnage une profondeur inquiétante. Il ne se contente pas de trahir ; il détruit. La musique de Mozart exprime cette dualité : sous les airs enjoués se cache une tension sourde, comme une menace invisible. Comprendre la psychologie de Don Giovanni, c’est explorer les racines d’un libertinage destructeur. Il ne veut pas partager, mais posséder. Et dans cette logique, il ne peut que s’effondrer. La chute est inévitable, car le monde qu’il façonne est vide de sens et d’attachement réel.

9. Don Giovanni face au surnaturel : le Commandeur, figure du jugement

La statue du Commandeur est l’élément surnaturel central de l’opéra, celle qui confronte Don Giovanni à ses actes. Dès l’acte I, Giovanni tue le Commandeur dans un duel. Mais ce meurtre sacrilège ne reste pas impuni. À l’acte II, la statue s’anime, vient dîner, parle, et exige que Don Giovanni se repente. Ce personnage spectral, figure du châtiment divin, n’est ni homme, ni ange : il est un symbole du jugement éternel. Mozart donne à cette scène une force exceptionnelle : les accords deviennent sombres, lourds, presque funèbres. Le spectateur est plongé dans une atmosphère de cauchemar éveillé. Le Commandeur ne crie pas — il parle avec calme, mais son autorité est absolue. Il incarne la justice implacable, celle qui dépasse les lois humaines. Don Giovanni, fidèle à lui-même, refuse de se soumettre, même au surnaturel. Et c’est là que se produit la rupture cosmique : la terre s’ouvre, le feu surgit, et le libertin est condamné. Cette confrontation rappelle que toute transgression a son prix. Le Commandeur n’est pas un homme vengeur, mais une incarnation de la vérité universelle. Face à lui, Don Giovanni perd sa prestance. Le surnaturel, dans Don Giovanni, n’est pas décoratif : il est le bras du destin, inexorable et juste.

10. la dualité des femmes dans Don Giovanni : victimes ou complices ?

Trois femmes dominent l’intrigue : Donna Anna, Donna Elvira et Zerlina. Chacune représente une facette de la féminité face à la séduction. Donna Anna est la victime noble, endeuillée par le meurtre de son père. Elle incarne la dignité et la justice. Donna Elvira, ancienne amante trahie, est plus ambiguë : elle condamne Don Giovanni, mais ne parvient pas à rompre totalement son lien avec lui. Elle est à la fois juge et amoureuse, un paradoxe puissant. Quant à Zerlina, jeune paysanne, elle vacille entre naïveté et fascination, flirtant avec le danger mais restant attachée à son fiancé Masetto. Mozart donne à chacune une voix particulière : Anna chante avec noblesse, Elvira avec douleur et Zerlina avec légèreté. Cette diversité musicale reflète la richesse psychologique des personnages. Les femmes ne sont pas des figurantes ; elles sont les moteurs de l’action, les témoins des crimes et parfois les instruments du châtiment. Mais leur rôle reste ambivalent : certaines pardonnent, d’autres s’éloignent, mais aucune ne parvient à le changer. Leur impuissance finale face à son refus de repentir soulève une question troublante : peut-on sauver celui qui refuse l’amour et la morale ? Dans Don Giovanni, les femmes sont les miroirs de sa perte — à la fois complices involontaires et justicières impuissantes.

11. Don Giovanni dans la culture populaire : une figure éternelle

Le mythe de Don Giovanni ne s’arrête pas à l’opéra. Il a traversé les siècles, inspirant des romans, des films, des pièces de théâtre, et même des publicités. Sa silhouette séductrice et arrogante devient une icône — tantôt glamour, tantôt terrifiante. Des auteurs comme Lord Byron, Albert Camus ou José Zorrilla reprennent le mythe pour interroger la liberté, le désir, et le mal. Au cinéma, Don Giovanni est tantôt vampire, espion ou playboy, symbole d’un homme irrésistible mais condamné. Sa popularité tient à sa complexité : il incarne à la fois la tentation et le châtiment. Les artistes le réinterprètent selon les époques : romantique au XIXe siècle, cynique au XXe, parfois même comique au XXIe. Il devient un prisme pour réfléchir à la société, aux normes, au rapport entre l’individu et les règles. Même dans la publicité, son image est utilisée pour vendre des parfums ou des voitures : symbole de luxe et d’audace. Cette persistance culturelle prouve la puissance du mythe : Don Giovanni parle à toutes les générations. Il est le séducteur éternel, celui qui attire et inquiète, celui qui brûle de vivre et finit par se consumer. Sa chute n’est jamais oubliée — elle est rejouée encore et encore, comme une mise en garde universelle.

12. une œuvre entre tragédie et comédie : la richesse du ton

L’une des plus grandes forces de Don Giovanni réside dans sa polyphonie de tons. L’opéra mêle la tragédie la plus sombre — meurtres, damnation, spectres — à des scènes comiques et légères. Leporello apporte le rire, Zerlina charme avec innocence, et même Don Giovanni joue le rôle du farceur séducteur. Mais cette comédie n’est jamais gratuite : elle souligne le cynisme du héros et la fragilité des repères moraux. Mozart et Da Ponte utilisent le genre du dramma giocoso, qui combine la légèreté de l’opéra bouffe avec la gravité de l’opéra sérieux. Ce mélange est déstabilisant et puissant. Le spectateur rit, puis frissonne. Il est séduit, puis terrifié. Cette oscillation permanente donne à l’œuvre une densité émotionnelle rare. Le rire n’annule pas le drame ; il le prépare. Dans cette dualité, Don Giovanni dépasse le simple récit moral. Il devient une étude de l’humain, de ses contradictions, de sa capacité à se mentir à lui-même. Le libertin rit en marchant vers l’enfer. Et c’est là que le comique devient glaçant : le divertissement est un miroir, et le spectacle une vérité. L’opéra ne choisit pas entre tragédie et comédie — il nous montre qu’elles cohabitent dans le cœur même de la passion et du vice.

13. le refus du repentir : une liberté jusqu’à l’absurde

Don Giovanni est confronté plusieurs fois à la possibilité de se repentir : par Donna Elvira, par le Commandeur, par ses propres actes. Mais il refuse systématiquement, et c’est ce refus qui devient sa marque de fabrique. Pour lui, la repentance est une soumission, une renonciation à sa liberté. Il préfère périr que de fléchir. Ce choix absolu est l’acte final d’un homme qui pousse la liberté jusqu’à l’absurde. Ce rejet de tout compromis le place à part : même les héros tragiques cherchent à se racheter. Don Giovanni, lui, rit face à l’enfer, comme si sa volonté suffisait à vaincre la damnation. Ce refus est souvent interprété comme une position philosophique : l’homme libre choisit son destin, même s’il est fatal. Mais il est aussi un témoignage de son orgueil démesuré. Il ne cède ni à l’amour, ni à la peur, ni à Dieu. Mozart souligne ce moment avec une tension musicale unique : le silence entre les paroles du Commandeur et la réponse de Don Giovanni est glaçant. Puis les flammes éclatent. C’est là que l’opéra atteint sa plus grande intensité : le refus devient la cause de la chute. Et dans ce geste, Don Giovanni se transforme en symbole éternel du défi humain face au divin.

14. les masques et les jeux : la tromperie comme stratégie

Don Giovanni est un maître du déguisement, du mensonge et de la manipulation sociale. Il se fait passer pour d’autres, se cache derrière des masques, promet le mariage à Zerlina tout en restant infidèle. Sa capacité à jouer des rôles est au cœur de sa stratégie de séduction. Il ne révèle jamais son vrai visage — car peut-être, il n’en a pas. Le masque n’est pas seulement un outil, c’est une philosophie : vivre sans attaches, sans vérité, sans identité fixe. Cela lui permet de s’adapter à toutes les situations, de tromper sans être découvert, et de manipuler les émotions avec finesse. Mais cette fluidité cache un vide existentiel. À force de changer, il finit par ne plus être rien — un fantasme, une ombre. Dans Don Giovanni, les scènes de déguisement sont fréquentes : bals masqués, ruses, substitutions. Elles illustrent un monde où rien n’est stable. Mozart joue avec ces ambiances, alternant légèreté et gravité. Le rire du masque cache le drame du mensonge. Don Giovanni ne vit jamais en vérité, et c’est ce faux-semblant qui devient sa prison. Ce jeu de rôles, s’il fascine, montre les limites du libertinage : à trop fuir la réalité, on finit par perdre son humanité. Le masque devient le tombeau d’un homme sans visage.

15. un opéra hors du temps : modernité et immortalité

Don Giovanni est une œuvre du XVIIIe siècle, mais elle parle à toutes les générations. Son traitement du désir, de la morale, du refus de repentir, est universel et intemporel. Des metteurs en scène modernes le réinterprètent dans des décors contemporains : hôtels de luxe, ruelles urbaines, plateaux télévisés. Et cela fonctionne. Car Don Giovanni n’est pas seulement un homme du passé — il est notre miroir. La musique de Mozart, toujours brillante, traverse les siècles sans vieillir. Elle sublime les passions humaines, les contradictions et les abîmes. Les personnages restent reconnaissables : la femme trahie, l’homme orgueilleux, le serviteur complice. Ces figures traversent les cultures. Chaque époque redécouvre l’opéra à sa façon, y voyant ses propres enjeux : sexualité, pouvoir, liberté. Don Giovanni est aussi une œuvre moderne par sa structure dramatique : pas de héros positif, pas de rédemption, mais un constat froid. La chute est inéluctable. Ce réalisme psychologique, cette tension morale, en font une pièce toujours actuelle. En somme, Don Giovanni est bien plus qu’une partition classique. C’est un mythe vivant, réinventé sans cesse, nourri par la fascination que nous avons pour les figures extrêmes. Un opéra sur un homme hors normes — et sur ce qu’il révèle de nous-mêmes.

Lien HTML vers source fiable :

- https://www.britannica.com/topic/Don-Giovanni-opera-by-Mozart Encyclopaedia Britannica – Don Giovanni

- https://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/Don_Juan/173468 Larousse – Don Juan : littérature et mythe