470

La Cenerentola, joyau de Rossini, transforme le célèbre conte de Cendrillon en une comédie humaine pleine d’esprit et de tendresse. Exit la magie et la pantoufle en verre — place à une héroïne généreuse, un valet déguisé, un prince philosophe et des sœurs bien trop vaniteuses. Tout repose sur les choix, les caractères, et surtout, le chant comme instrument de justice. Dans cet opéra bel canto, le rire côtoie la noblesse morale, les déguisements révèlent les vérités, et la musique devient enchantement.

1. L’élégance sans féérie : une Cendrillon née d’esprit et non d’enchantement

Rossini compose La Cenerentola en 1817, à Rome, en pleine effervescence lyrique. Contrairement au conte populaire, il enlève les éléments magiques : pas de marraine-fée, pas de citrouille ni de pantoufle de verre. À la place, une sagesse bienveillante, des quiproquos comiques et une bonté récompensée. Angelina, alias Cenerentola, ne brille pas par miracle — mais par cœur et esprit. Ce choix marque une volonté artistique claire : Rossini veut une œuvre comique, mais ancrée dans la vraisemblance. Le prince se déguise, le valet manipule les apparences, et l’héroïne gagne sa place par sa générosité. Le ton est vif, drôle, plein de rebondissements, sans jamais sombrer dans la caricature. Angelina n’attend pas d’être sauvée — elle agit, elle observe, elle pardonne. C’est ce caractère qui séduit Don Ramiro, le prince en quête d’une femme sincère. L’absence de magie devient une force narrative : tout repose sur les choix, les valeurs, la musique comme révélateur des âmes. Avec La Cenerentola, Rossini transforme le conte en opéra moral et comique, où le merveilleux ne vient pas des baguettes, mais du talent et de la bonté. Une féérie sans sortilège — mais pleine de lumière.2. Le valet philosophe : une sagesse comique en guise de baguette

Dans La Cenerentola, Rossini remplace la marraine-fée par Alidoro, philosophe et précepteur du prince, figure centrale de sagesse et de discrétion. Agissant sans magie, il guide les événements par l’observation, les déguisements et la reconnaissance du mérite. Voyant la bonté d’Angelina, il lui permet d’accéder au bal et d’être reconnue pour ce qu’elle est vraiment. Personnage moral et moteur de l’intrigue, Alidoro incarne une justice fondée sur les qualités humaines plutôt que sur l’illusion, faisant de la sagesse le véritable miracle de l’opéra.3. Don Ramiro : un prince masqué : l’amour à l’épreuve du déguisement

Dans La Cenerentola, Don Ramiro renonce au mariage de convenance et cherche une affinité sincère. Sur l’idée d’Alidoro, il échange son identité avec son valet Dandini afin d’observer les prétendantes sans le poids du rang. Déguisé en serviteur, il rencontre Angelina et est touché par sa douceur et son intelligence, loin des faux-semblants. Rossini traduit cette quête de vérité par des airs lyriques et tendres, notamment Si, ritrovarla io giuro. Le déguisement devient ainsi un révélateur : en masquant son statut, le prince découvre un amour fondé sur la sincérité et non sur l’apparence.4. Dandini en prince : l’illusion comique comme moteur dramatique

Dandini, le valet du prince Don Ramiro, endosse l’identité princière dans un jeu de rôle orchestré par Alidoro. Ce renversement des apparences donne lieu à une satire sociale savoureuse : les sœurs de Cenerentola, Clorinda et Tisbe, s’évertuent à séduire ce faux prince en multipliant les manières ridicules et les airs affectés. Rossini offre à Dandini une partition pleine de verve : Come un’ape ne’ giorni d’aprile est une aria brillante, où le valet savoure son rôle, tout en pointant l’absurdité des prétentions sociales. Il devient comédien dans le palais, faiseur de gestes nobles, imitateur des puissants — et finit par révéler son vrai statut avec panache. La ruse permet de révéler les cœurs : les prétendantes flattent Dandini sans retenue, tandis qu’Angelina reste modeste, refusant les artifices. Le comique sert ici la justice : par le déguisement, chacun montre qui il est réellement. La Cenerentola célèbre ainsi le théâtre dans le théâtre, le jeu des apparences, mais toujours avec finesse. Dandini n’est pas un simple bouffon — il est un révélateur d’authenticité, un miroir ironique de la société. Et sous le masque, Rossini glisse une vérité pleine d’esprit.5. Angelina chante le pardon : la noblesse du cœur sans rancune

Dans la scène finale, Angelina, désormais reconnue comme la véritable élue du prince, choisit de pardonner à ses sœurs et à son beau-père Don Magnifico. Malgré les humiliations et les moqueries qu’elle a subies, elle ne cherche pas la vengeance, mais la réconciliation. Ce geste noble est chanté dans l’air triomphal Nacqui all’affanno… Non più mesta, véritable sommet de l’opéra. Rossini écrit cette aria comme une célébration brillante : colorature vive, rythmes enjoués, vocalises jubilatoires. Elle reflète la joie, mais aussi la grandeur intérieure d’Angelina. Ce n’est pas une simple victoire sociale — c’est le triomphe de la bonté. La noblesse ne vient pas du titre, mais de l’attitude. Angelina ne se contente pas de devenir princesse. Elle transforme sa souffrance en générosité. Son pardon n’est pas naïf — il est lucide, conscient, et musicalement éclatant. La voix monte comme une étoile, rappelant que l’esprit peut s’élever même depuis les cendres. La fin de La Cenerentola ne repose pas sur une punition des méchants, mais sur l’exaltation des vertus : bonté, patience, pardon. Rossini offre un dénouement joyeux, mais riche de sens — où la dignité ne s’impose pas par le rang, mais par le chant du cœur.6. Rossini en pleine verve : une partition virevoltante au service du comique

Composé en quelques semaines, La Cenerentola témoigne de la virtuosité fulgurante de Rossini. Sa musique est vive, pétillante, caractérisée par les fameux crescendos qui font monter l’énergie scène après scène. L’orchestre semble rire avec les personnages, ponctuer les réparties, souligner les déguisements et les fausses vérités. La partition se distingue par sa agilité vocale : les chanteurs évoluent dans un kaléidoscope de vocalises, de roulades, d’enchaînements rapides. Le style bel canto prend ici une dimension joyeuse : non pas majestueux, mais espiègle. La musique devient moteur dramatique, reflet des humeurs et révélateur des intentions. Les ensembles vocaux sont particulièrement brillants : quatuors, sextuors, finales d’actes. Tout le monde chante en même temps, dans des flux maîtrisés qui reflètent le tumulte de la situation sans perdre la clarté du propos. Rossini joue avec le rythme comme un dramaturge joue avec les rebondissements. Cette vivacité musicale rend La Cenerentola immédiatement accessible. On rit avec l’orchestre, on suit le tempo des déguisements, on sent que la bonté va triompher — mais jamais au détriment du plaisir mélodique. C’est un opéra qui danse, qui joue, qui éclaire.7. le comique des sœurs : caricatures chantantes d’un orgueil en robe

Clorinda et Tisbe, les demi-sœurs d’Angelina, sont les figures caricaturales du conte revisité. Rossini en fait des personnages excessifs, bruyants, obsédés par leur apparence et leur désir de pouvoir. Dans leurs scènes, elles chantent à l’unisson avec des intonations nasillardes, volontairement grotesques. Le style vocal devient comique — un contrepoint à la douceur d’Angelina. Leurs duos et trios, notamment lors de l’arrivée au bal, regorgent de roulades hystériques, de pauses affectées et de postures théâtrales. Rossini utilise la musique pour ridiculiser leur prétention : le chant les démasque, les expose, les déséquilibre. Elles veulent séduire le “prince” — mais tombent dans leur propre vanité. Malgré leur rôle secondaire, Clorinda et Tisbe participent pleinement au rythme comique de l’opéra. Elles permettent aux spectateurs de rire des excès, de reconnaître l’authenticité d’Angelina par contraste, et de s’interroger sur la valeur réelle des apparences. Rossini n’est jamais cruel : il donne à ces sœurs une voix, une énergie, et même un potentiel de transformation à la fin. Elles ne sont pas punies — mais dépassées par la bonté. Leur comédie sert de miroir aux illusions sociales. Et dans le rire, l’opéra gagne en tendresse.8. le pardon comme triomphe : une morale pleine de lumière

L’un des aspects les plus touchants de La Cenerentola est la portée morale de son dénouement. Contrairement aux contes où les sœurs sont punies, ici Angelina choisit de les pardonner. Elle affirme que la grandeur ne réside pas dans la revanche, mais dans le geste généreux. Ce pardon devient une leçon de vie, portée par le chant. Dans Non più mesta, Angelina proclame sa joie de voir le mal effacé par la bonté. Le public n’assiste pas à un triomphe égoïste, mais à une réconciliation harmonieuse. La musique s’élève comme une fête intérieure, et Rossini déploie toutes les couleurs de l’orchestre pour magnifier cette bonté rayonnante. Ce choix de fin différencie La Cenerentola des autres opéras comiques : il offre une lumière douce, une conclusion résolue mais bienveillante. Le comique n’efface pas la profondeur — il la prépare. Et dans ce pardon, le personnage d’Angelina s’élève au-delà du conte : elle devient une figure de noblesse réelle, fondée sur le cœur. Rossini nous dit que la vertu peut coexister avec la joie, que le rire n’annule pas la grandeur morale. Une fin dansante, mais profonde — où chaque note célèbre le pouvoir du pardon.9. Un livret d’adaptation : du conte à la satire sociale

Le livret de La Cenerentola, écrit par Jacopo Ferretti, adapte librement le conte de Perrault en supprimant la magie au profit d’un réalisme teinté d’humour et de critique sociale. De nouveaux personnages — Alidoro, Dandini et des sœurs volontairement caricaturales — renforcent le jeu sur les apparences et la noblesse du cœur. Pensé comme une mécanique comique efficace, le livret mêle vaudeville et satire morale. Portée par la musique vive et expressive de Rossini, cette réécriture transforme le conte merveilleux en une comédie intelligente et moderne, où le rire révèle la vérité des sentiments.10. Le triomphe du chant comme symbole de liberté

L’air final Non più mesta est l’un des sommets du répertoire de mezzo-soprano. Angelina y célèbre une libération autant intérieure que sociale, à travers une virtuosité étincelante faite de vocalises, de sauts et d’élans jubilatoires. Rossini en fait un véritable feu d’artifice musical, exigeant une technique impeccable autant qu’une forte expressivité. Mais au-delà de la prouesse, cet air affirme une paix retrouvée : Angelina ne chante pas le triomphe matériel, mais la dignité et la bonté enfin reconnues. Cette scène conclut l’opéra en transformant le pardon et l’humilité en victoire morale.11. Une création éclair : 24 jours pour une perle comique

Rossini compose La Cenerentola en un temps record : 24 jours seulement. Commandée en urgence après l’échec d’une autre production, l’œuvre est née d’une frénésie de créativité. Ferretti, le librettiste, propose plus de 20 sujets avant que Rossini n’arrête son choix sur une version comique de Cendrillon, sans magie ni citrouille. Cette rapidité n’empêche pas la qualité : au contraire. La musique est fluide, pétillante, précise. Rossini recycle quelques éléments d’œuvres précédentes, mais les intègre avec une cohérence admirable. Le résultat ? Un opéra vif, cohérent, avec des personnages riches et des situations comiques portées par une partition effervescente. Ce rythme de création témoigne du génie rossinien, capable d’allier virtuosité musicale et rigueur dramaturgique. L’écriture vocale reste exigeante, l’orchestration inventive, les ensembles dynamiques. Ce n’est pas un ouvrage bâclé — c’est une fulgurance maîtrisée. La Cenerentola devient ainsi un exemple de création rapide mais inspirée. Rossini montre que la contrainte peut stimuler l’élan artistique, que l’urgence ne nuit pas à la profondeur. En 24 jours, il offre à l’opéra une Cendrillon d’esprit, qui continue d’enchanter les scènes du monde deux siècles plus tard.12. Des rôles exigeants : virtuosité vocale et jeu théâtral

La Cenerentola demande aux chanteurs une maîtrise hors pair du bel canto. Le rôle d’Angelina, confié à un mezzo-soprano, est l’un des plus exigeants du répertoire : il faut allier agilité vocale, expressivité tendre et technique redoutable. Ses arias comportent des roulades, des sauts, des articulations rapides — tout en conservant une ligne émotive claire. Les rôles masculins aussi sont redoutables. Dandini, baryton comique, doit jongler entre humour et élégance, avec une diction parfaite et un sens du timing. Ramiro, le prince ténor, porte les élans romantiques et les vocalises nobles. Même Don Magnifico, rôle de baryton bouffe, demande une énergie spectaculaire et une grande intelligence comique. Rossini, dans cet opéra, pousse les voix au sommet de leurs capacités — mais toujours au service du personnage. La virtuosité ne sert pas de démonstration : elle incarne l’élan du cœur, le tumulte des situations, la précision des sentiments. Ces rôles exigent des interprètes complets : chanteurs, comédiens, musiciens. Et c’est cette alchimie qui donne à La Cenerentola sa magie — celle du travail, du souffle, de l’intention juste. L’exploit vocal devient naturel quand le personnage est vivant. Et le public applaudit autant la musique que l’humanité.13. Un succès durable : Cenerentola sur les scènes du monde

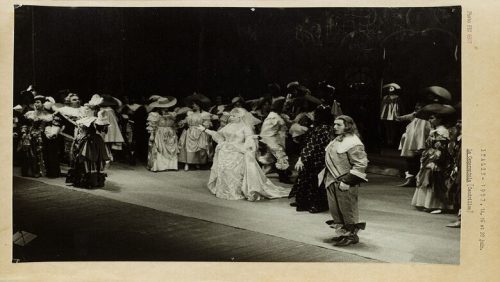

Créée en 1817, La Cenerentola s’est imposée au fil du temps comme un pilier du répertoire bel canto. D’abord accueillie avec réserve, elle a conquis les plus grandes scènes lyriques internationales grâce à son humour délicat, sa virtuosité musicale et sa noblesse morale. Des interprètes majeures, comme Cecilia Bartoli, ont renouvelé le rôle d’Angelina par une approche à la fois technique et expressive. Sans cesse réinventée par des mises en scène modernes ou classiques, parfois adaptées pour les jeunes publics, La Cenerentola conserve une fraîcheur intacte et continue de séduire par son alliance rare de rire, d’élégance et d’humanité. aller plus loin- https://www.metopera.org/discover/synopses/la-cenerentola The Metropolitan Opera – Synopsis

- https://www.operabase.com/works/la-cenerentola-251/en Operabase – Worldwide Performances