Introduction

À

la fin du XIXe siècle, alors que le wagnérisme domine les scènes lyriques

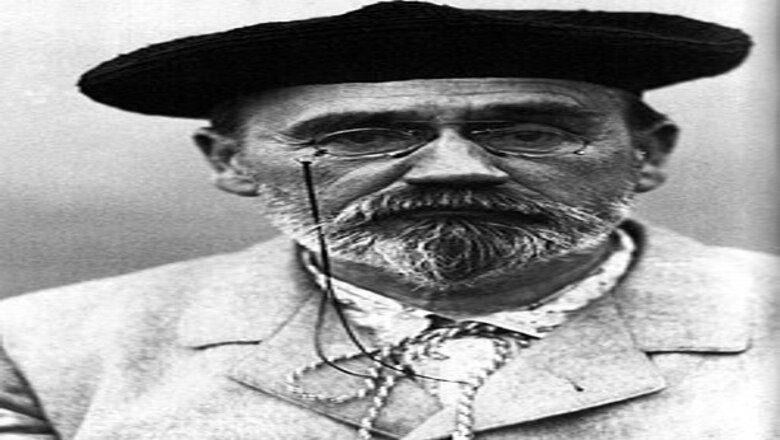

européennes, Émile Zola, figure emblématique du naturalisme littéraire,

entreprend un projet audacieux : transposer sa vision du réel et de la société

dans l’univers de l’opéra. Là où Richard Wagner magnifie les dieux, les mythes

et les héros, Zola propose une dramaturgie du quotidien, mettant en lumière les

passions humaines, les injustices sociales et les déterminismes du milieu. Cet

article explore les ambitions musicales de Zola, son rôle méconnu de

librettiste et sa volonté de créer un opéra du peuple, en rupture totale avec

les codes du drame lyrique traditionnel.

1. Zola en scène : le

naturalisme à l’opéra, un défi au wagnérisme

Émile

Zola, écrivain phare du naturalisme, ne s’est pas contenté de révolutionner le

roman : il a également nourri une véritable ambition lyrique. Convaincu que

l’art devait refléter fidèlement la société, Zola souhaitait transposer ses

idéaux littéraires dans le monde de l’opéra, en rupture totale avec le modèle

dominant de son époque : le wagnérisme. Alors que Richard Wagner exaltait les

dieux, les mythes et les symboles dans des œuvres monumentales aux ambitions

philosophiques et métaphysiques, Zola rêvait d’un théâtre musical enraciné dans

la réalité sociale, les passions humaines les plus brutes, et les drames du

quotidien. Cette entreprise représentait un projet à la fois artistique et

idéologique : il s’agissait pour lui de faire de l’opéra un outil d’analyse

sociale et psychologique, un miroir de la condition humaine. Ses essais en tant

que librettiste, bien que peu aboutis ou restés à l’état de projet, traduisent

cette volonté farouche de rompre avec les conventions lyriques en vigueur. Il

envisageait un opéra débarrassé des stéréotypes héroïques et ouvert à une

vérité dramatique plus âpre, plus charnelle. Ainsi, Zola entendait offrir une

alternative au drame wagnérien : un opéra moderne, plus proche du roman

naturaliste, dans lequel la musique servirait l’homme, non les mythes.

2.du roman à la partition :

Émile Zola et la quête d’un opéra naturel

Émile

Zola, maître incontesté du roman naturaliste, ne s’est pas limité à décrire les

réalités sociales dans ses écrits, il a également souhaité révolutionner

l’opéra en y appliquant ses principes de vérité et d’observation rigoureuse.

Pour lui, l’opéra devait s’éloigner des intrigues artificielles et des

situations irréalistes qui dominaient la scène lyrique, afin d’adopter une

approche plus fidèle à la complexité psychologique des personnages et aux

drames du quotidien. Cette idée d’un « opéra naturel » l’a conduit à s’essayer

à l’écriture de livrets, dans le but de créer des œuvres où la musique

accompagnerait et renforcerait le réalisme des situations humaines, plutôt que

de le masquer. Zola voulait également donner une place centrale aux classes

populaires et aux préoccupations sociales, souvent négligées par l’opéra

traditionnel, qui privilégiait alors les récits héroïques et mythologiques.

Bien que ses projets lyriques n’aient pas tous rencontré le succès escompté,

ils illustrent une vision avant-gardiste et engagée, prolongeant son combat

naturaliste au-delà de la littérature. Ainsi, Zola apparaît comme un artiste

cherchant à renouveler profondément le théâtre musical en le rendant plus

proche de la vie, plus sincère et plus humain.

3. L’opéra selon Zola : quand

le naturalisme dénonce le mythe wagnérien

L’opéra

représentait pour Émile Zola bien plus qu’un simple divertissement : c’était un

véritable laboratoire pour appliquer ses idées naturalistes sur scène. À une

époque dominée par le wagnérisme, où le mythe, le symbole et les leitmotivs

tissaient des œuvres monumentales et abstraites, Zola offrait une vision

radicalement opposée. Il souhaitait un opéra débarrassé de tout artifice, qui

plonge au cœur des réalités humaines, des conflits sociaux et des petites

tragédies du quotidien. Pour lui, il s’agissait de démystifier cet art lyrique

en le ramenant à une dimension plus concrète, palpable et accessible. Critique

du gigantisme et de l’abstraction wagnérienne, Zola préférait des sujets ancrés

dans la vie courante : des drames familiaux, des destins marqués par

l’hérédité, le milieu social, et les passions humaines. En s’impliquant

directement dans l’écriture de livrets, il voulait démontrer que le pathos

simple, sincère et vrai pouvait rivaliser avec la puissance des légendes

mythologiques. Sa démarche offrait ainsi une alternative moderne à l’opéra de

son temps, plus proche des hommes, de leurs faiblesses et de leurs luttes,

affirmant que l’authenticité dramatique pouvait bouleverser autant que la

grandeur symbolique.

4. Émile Zola, librettiste

oublié : le réalisme face à l’idéalisme musical

Émile

Zola, bien que surtout célébré pour ses romans naturalistes, a également mené

une carrière moins connue mais tout aussi significative en tant que librettiste

d’opéra. Cette facette de son œuvre est pourtant cruciale pour saisir sa

conception globale de l’art. Contrairement à l’idée d’un opéra détaché des

réalités sociales, Zola envisageait cet art comme un puissant moyen d’exprimer

et de diffuser les principes du naturalisme. À une époque où Richard Wagner

dominait la scène musicale avec son idéalisme empreint de mythes et d’émotions

grandioses, Zola proposait une approche résolument réaliste. Ses livrets

mettaient en scène des personnages humains, complexes, façonnés par leur

environnement social et psychologique, loin des figures héroïques ou

symboliques. Cette démarche audacieuse visait à introduire dans le monde feutré

de l’opéra la dure vérité des romans naturalistes, avec leurs drames quotidiens

et leurs observations précises de la condition humaine. Ainsi, son engagement

de librettiste témoigne de sa volonté de repousser les frontières de la

représentation scénique, en rapprochant le théâtre lyrique de la vie réelle et

de ses tensions profondes.

5. Wagner contre Zola : deux

visions de l’art lyrique

La

confrontation entre Richard Wagner et Émile Zola symbolise un affrontement

majeur dans la conception de l’art lyrique à la fin du XIXe siècle, illustrant

deux visions radicalement opposées. D’un côté, Wagner se présente comme le

prophète du Gesamtkunstwerk ou œuvre d’art totale, où musique, drame,

poésie et arts visuels se fondent pour créer des épopées mythologiques

grandioses, riches en symbolisme et en réflexions philosophiques. Ses opéras,

d’une envergure exceptionnelle, plongent le spectateur dans des univers

intemporels et idéalisés, à la recherche du sublime et de l’éternel. À

l’inverse, Émile Zola, figure emblématique du naturalisme, revendique un art

lyrique ancré dans le réel, qui reflète avec fidélité la vie quotidienne, les

passions humaines et les déterminismes sociaux. Pour lui, l’opéra devait être

un miroir du monde contemporain, parlant directement aux préoccupations et aux

émotions des spectateurs de son époque. Ce conflit dépasse les simples choix

stylistiques : il incarne une véritable opposition idéologique entre

l’idéalisme romantique et mystique de Wagner, et le réalisme rigoureux, presque

scientifique, de Zola. Ainsi, chacun proposait une définition différente de la

fonction de l’opéra, de son public et de son langage artistique, marquant

durablement l’histoire de la musique lyrique.

6. le drame vrai au micro de

Zola : une réplique à la grandeur wagnérienne

Alors

que Richard Wagner élevait l’opéra au rang de mythe et d’épopée, Émile Zola,

avec sa plume incisive, cherchait à ancrer le drame lyrique dans le quotidien

le plus brut. Son ambition de librettiste était de faire entendre le

« drame vrai », une réplique directe à la grandeur grandiose et parfois

écrasante du wagnérisme. Pour Zola, la scène lyrique devait se faire l’écho des

réalités sociales, des passions humaines ordinaires et des déterminismes qui

façonnent nos vies, loin des dieux, des héros et des légendes. Il aspirait à un

opéra où le public reconnaîtrait son propre reflet, ses propres luttes et ses

propres joies, plutôt que de se perdre dans des mondes éthérés. Cette démarche

n’était pas seulement une préférence stylistique, mais une véritable position

idéologique : faire de l’opéra un art du peuple, pour le peuple, où la vérité

psychologique et le réalisme des situations primeraient sur l’artifice et

l’enflure. C’était une tentative audacieuse de ramener l’opéra de l’Olympe vers

la rue, de l’épopée vers la tragédie domestique, prouvant que le

« petit » drame humain pouvait avoir une portée universelle.

7. au-delà de Bayreuth : Zola

et la réinvention de l’opéra français

À

l’heure où l’influence de Bayreuth et de Richard Wagner était prépondérante sur

les scènes européennes, Émile Zola s’est lancé dans une quête audacieuse :

réinventer l’opéra français en y insufflant les principes du naturalisme. Loin

des vastes fresques mythologiques et des symbolismes complexes chers au

compositeur allemand, Zola cherchait à créer un opéra profondément ancré dans

la société contemporaine, ses mœurs et ses défis. Il rêvait d’une musique qui

servirait la vérité dramatique des personnages et des situations, sans

fioritures inutiles ni digressions superflues. Ses tentatives de librettiste

visaient à démocratiser l’opéra, à le rendre plus accessible et pertinent pour

un public avide de réalisme. Il s’agissait de remplacer les héros surhumains

par des individus ordinaires, confrontés à des problématiques concrètes comme

la pauvreté, l’alcoolisme ou les luttes sociales. Zola voyait dans l’opéra un

puissant vecteur de critique sociale et un miroir de la vie, offrant ainsi une

alternative authentique et puissante aux idéaux esthétiques wagnériens qui

dominaient le paysage lyrique de son époque.

8. le naturalisme sonore :

Zola, le librettiste qui osait rompre avec Wagner

Alors

que les mélodies puissantes et les drames mythologiques de Richard Wagner

captivaient les esprits, Émile Zola s’est lancé dans un projet radical :

insuffler le naturalisme dans l’univers lyrique, créant ainsi un

« naturalisme sonore ». En tant que librettiste, Zola osait rompre

frontalement avec l’esthétique wagnérienne dominante, cherchant à composer des

récits où la musique ne serait pas un simple accompagnement, mais une extension

du réalisme psychologique et social de ses personnages. Il aspirait à des

livrets où chaque note servirait la véracité de l’émotion, la crédibilité des

situations et la profondeur des caractères, loin des artifices et de la

grandiloquence. Son ambition était de montrer que la vie réelle, avec ses joies

et ses peines souvent banales mais toujours intenses, pouvait être aussi, sinon

plus, captivante que les légendes du passé. Zola voulait un opéra qui résonne

avec l’expérience humaine, un art lyrique débarrassé des clichés et des

conventions pour embrasser la complexité du vécu. C’était une révolution

silencieuse, une tentative audacieuse de faire chanter la vérité brute sur

scène.

9. Zola et l’opéra : plaidoyer

pour un art lyrique ancré dans le réel

Pour

Émile Zola, l’opéra n’était pas un sanctuaire intouchable dédié à l’évasion,

mais un puissant médium pour son engagement naturaliste. Il a ardemment plaidé

pour un art lyrique ancré dans le réel, une vision qui contrastait fortement

avec l’esthétique dominante de son temps, notamment celle de Richard Wagner,

orientée vers les mythes et le sublime. Zola aspirait à des livrets qui

dépeindraient les conditions sociales, les passions humaines non idéalisées, et

les conséquences des déterminismes environnementaux et héréditaires. Il voulait

que l’opéra parle directement à l’homme moderne, en reflétant ses

préoccupations, ses luttes et ses aspirations. Ses efforts pour écrire des

livrets étaient une tentative de transposer la méthode scientifique et

l’observation minutieuse de ses romans sur la scène lyrique, prouvant que la

vérité crue de la vie pouvait être aussi dramatique et émotionnellement riche

que les légendes lointaines. Zola cherchait à faire de l’opéra un miroir fidèle

de la société, un lieu où la réalité quotidienne était élevée au rang d’art,

rendant l’expérience lyrique plus pertinente et plus poignante pour tous.

10. l’héritage méconnu de Zola

librettiste : face au colosse wagnérien

L’empreinte

d’Émile Zola sur la littérature est indéniable, mais son rôle de librettiste,

souvent relégué aux marges de son œuvre, constitue pourtant un héritage méconnu

essentiel pour comprendre sa vision artistique intégrale. Engagé dans une

période où le colosse wagnérien dominait le paysage lyrique européen, Zola a

courageusement tenté de proposer une alternative, en cherchant à infuser le

naturalisme dans l’art de l’opéra. Ses efforts visaient à créer des œuvres où

la vérité psychologique et le réalisme social seraient au premier plan, loin

des artifices et des envolées mystiques chères à Wagner. Il aspirait à un opéra

qui refléterait la vie quotidienne, les passions humaines brutes et les

dilemmes moraux de son époque. Bien que ses tentatives n’aient pas toutes

rencontré le succès escompté, elles témoignent de sa volonté farouche de

moderniser l’opéra et de le rapprocher des préoccupations du peuple. Cet aspect

de sa carrière révèle un Zola pionnier, désireux d’élargir les frontières de

son art et d’offrir une voix authentique et engagée sur la scène lyrique, face

à l’idéalisme puissant de Wagner.

11. quand Zola monte à l’opéra

: l’antithèse naturaliste du wagnérisme

Lorsque

Émile Zola, figure de proue du naturalisme, a décidé de s’aventurer dans

l’univers de l’opéra, il ne s’agissait pas d’une simple curiosité artistique,

mais d’une démarche audacieuse visant à créer une antithèse au wagnérisme

triomphant. Alors que Richard Wagner construisait des cathédrales sonores

dédiées aux mythes et aux légendes germaniques, Zola cherchait à ramener

l’opéra sur terre, à l’ancrer dans le réel brutal et les réalités sociales de

son époque. Ses livrets aspiraient à dépeindre des personnages et des

situations crédibles, loin de l’héroïsme idéalisé et du symbolisme profond

chers à Bayreuth. Il voulait un opéra où l’hérédité, le milieu et les passions

humaines ordinaires seraient les véritables moteurs dramatiques. C’était une

véritable révolution culturelle qu’il proposait : confronter le public non pas

à des divinités ou des surhommes, mais à lui-même, à ses propres vulnérabilités

et à la complexité de son existence. Zola cherchait à prouver que le drame

quotidien pouvait être aussi poignant et universel que les épopées les plus

grandioses, offrant ainsi une voie radicalement différente pour l’art lyrique.

12. le verbe Zola dans l’écrin

de l’opéra : une lutte pour le sens et le réel

Introduire

le « verbe Zola » – direct, incisif et profondément ancré dans le réel

– au sein de l’opéra représentait pour Émile Zola bien plus qu’une simple

adaptation. C’était une véritable lutte pour le sens et pour la représentation

fidèle de l’existence sur scène. À une époque où l’opéra se perdait parfois

dans l’ornementation et l’abstraction symbolique, exacerbées par l’influence

wagnérienne, Zola rêvait de redonner au texte et au drame leur primauté. Ses

efforts de librettiste visaient à créer des œuvres où chaque mot, chaque

situation, chaque personnage respirerait la vérité psychologique et la

crédibilité sociale. Il cherchait à dépouiller l’opéra de ses artifices pour en

faire un miroir des vies humaines ordinaires, de leurs souffrances, de leurs

espoirs et de leurs déterminismes. C’était un combat pour que l’opéra ne soit

plus seulement un divertissement évasif, mais un puissant outil de réflexion

sur la condition humaine, un art qui ose montrer la réalité sans fard, même

quand elle est dure ou dérangeante, faisant ainsi résonner le quotidien vibrant

au cœur même de l’écrin lyrique.

13. Zola, le romancier du son :

comment le naturalisme a interrogé l’opéra de son temps

Émile

Zola, bien qu’abordant le monde lyrique comme romancier, peut être vu comme un

véritable « romancier du son », tant son approche du livret visait à

transcender les conventions pour y infuser la puissance évocatrice du

naturalisme. Il a profondément interrogé l’opéra de son temps, dominé par

l’esthétique wagnérienne, en remettant en question son penchant pour le mythe

et le grandiose. Zola cherchait à transposer sur scène la méthode d’observation

et d’analyse sociale qui faisait le succès de ses romans. Pour lui, la musique

devait servir la vérité du drame et non l’inverse. Ses livrets étaient conçus

pour donner corps à des personnages issus des classes populaires, confrontés à

des problématiques concrètes et humaines, loin des figures héroïques ou

divines. Cette démarche novatrice visait à démocratiser l’opéra, à le rendre

pertinent pour un public plus large en abordant des sujets ancrés dans le

quotidien. Il s’agissait de faire entendre les bruits de la ville, les voix des

ouvriers, les cris de la souffrance et les murmures de l’amour vrai,

transformant l’opéra en une fresque sonore du réel humain.

14. l’opéra revisitée par Zola

: du symbolisme wagnérien au quotidien vibrant

Avec

Émile Zola, l’opéra a connu une véritable revisite, passant des hautes sphères

du symbolisme wagnérien à l’intimité poignante du quotidien vibrant. Alors que

Richard Wagner élevait le mythe et les archétypes à des sommets musicaux, Zola,

en tant que librettiste, aspirait à ramener le drame lyrique à une échelle plus

humaine, plus proche des préoccupations de la société de son époque. Son

ambition était de montrer que la vie réelle, avec ses joies simples, ses peines

profondes et ses déterminismes sociaux, pouvait être aussi, sinon plus, source

d’inspiration pour un opéra authentique. Il cherchait à dépeindre des

personnages de chair et de sang, aux motivations complexes et aux destins

souvent tragiques, façonnés par leur environnement. L’opéra selon Zola se

voulait un miroir, non pas des légendes éthérées, mais des rues pavées, des

ateliers bruyants et des foyers modestes. Cette vision a permis d’explorer de

nouvelles voies narratives et musicales, où la véracité psychologique et le

réalisme social primaient, offrant ainsi une alternative audacieuse et

profondément humaine à l’esthétique dominante du wagnérisme.

15. Zola librettiste : une voix

naturaliste dans le concert wagnérien

L’engagement

d’Émile Zola en tant que librettiste révèle une facette moins connue de son

génie, faisant de lui une voix naturaliste singulière au sein du concert

wagnérien qui résonnait alors en Europe. Tandis que l’influence de Richard

Wagner dictait les codes de la grandeur et du mythe, Zola s’est résolument

tourné vers l’exploration des réalités sociales et des passions humaines

ordinaires. Il cherchait à créer des œuvres lyriques où la vérité psychologique

des personnages et le réalisme des situations seraient les piliers du drame.

Son objectif était de prouver que l’opéra pouvait, et devait, embrasser les

thèmes du quotidien, de l’hérédité et du milieu social, loin des épopées

lointaines et des symboles abstraits. Zola, en sa qualité de librettiste, a

tenté de briser les conventions pour offrir un opéra plus direct, plus

poignant, où le public se reconnaîtrait. C’était une affirmation forte que

l’art, y compris l’opéra, devait être le reflet fidèle de la vie, même dans ses

aspects les plus sombres, offrant ainsi une perspective radicalement différente

et profondément humaine face à la magnificence wagnérienne.

Lien HTML vers sources fiables :

- Encyclopædia

Britannica – Émile Zola - Oxford

Music Online – Émile Zola and Music - JSTOR

– Émile Zola librettiste et le naturalisme à l’opéra - Cambridge

UniversityPress – Wagnerisme et naturalisme à l’opéra - Encyclopædia

Britannica – Naturalism in Literature