726

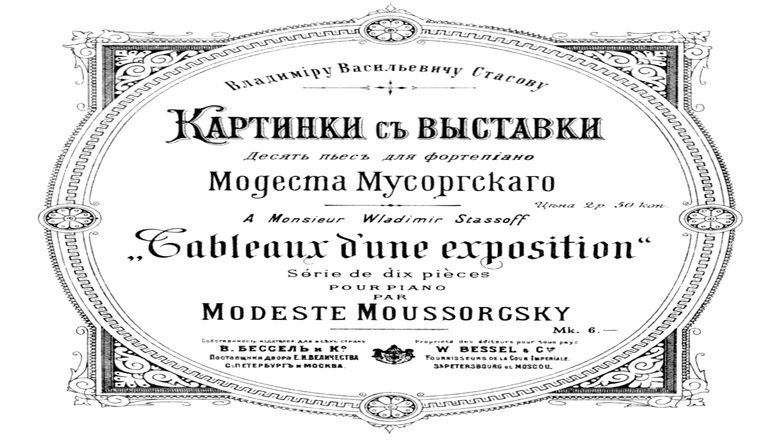

Les Tableaux d’une exposition (en russe : Kartinki s vystavki), sous-titré « Souvenirs d’un ami » (dédié à la mémoire de Viktor Hartmann), est une suite pour piano composée par Modeste Moussorgsky en 1874. Cette œuvre est un témoignage puissant de l’amitié du compositeur pour l’artiste et architecte Viktor Hartmann, dont la mort prématurée a profondément affecté Moussorgsky. L’inspiration de la pièce vient d’une exposition posthume des œuvres de Hartmann, qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg en février et mars 1874. En parcourant cette exposition, Moussorgsky a eu l’idée géniale de traduire musicalement l’expérience d’une visite de galerie, créant une série de pièces qui dépeignent les tableaux de son ami. Ce cycle est une œuvre unique dans l’histoire de la musique, non seulement par son concept original mais aussi par son langage harmonique audacieux et ses couleurs sonores évocatrices. La suite est articulée par un thème récurrent, la « Promenade », qui représente le visiteur se déplaçant d’un tableau à l’autre, offrant des variations d’ambiance et de tempo.

1. le contexte de la composition : l’amitié avec Viktor Hartmann

Le contexte de la composition des Tableaux d’une exposition est profondément enraciné dans l’amitié sincère qui unissait Modeste Moussorgsky à l’artiste et architecte Viktor Hartmann. Rencontrés au début des années 1870, les deux hommes partageaient une profonde admiration mutuelle pour leurs arts respectifs et une vision commune d’un art national russe. Hartmann était un artiste polyvalent, dont les œuvres allaient des croquis architecturaux aux scènes de genre, en passant par des designs d’objets du quotidien. Sa mort soudaine et prématurée, en 1873, à l’âge de 39 ans, fut un choc terrible pour Moussorgsky, qui était son ami proche. Pour rendre hommage à l’artiste disparu, une exposition posthume fut organisée à Saint-Pétersbourg en 1874, présentant plus de 400 de ses œuvres. C’est en visitant cette exposition que Moussorgsky eut l’idée géniale de traduire musicalement son expérience. Il ne s’agissait pas seulement de « sonoriser » des images, mais de capturer l’impression, l’émotion et l’atmosphère de chaque tableau, et même le sentiment de déambulation du visiteur. Cette œuvre est donc un mémorial artistique, une conversation musicale avec l’esprit d’un ami disparu, et un témoignage unique de la façon dont l’art visuel peut inspirer une création musicale d’une originalité et d’une force expressives rares.2. la promenade : le fil conducteur musical

La Promenade est l’élément le plus original et le plus essentiel des Tableaux d’une exposition, agissant comme le fil conducteur musical qui lie l’ensemble de la suite. Ce thème récurrent, introduit dès le début de l’œuvre, représente Moussorgsky lui-même (ou le visiteur) déambulant à travers la galerie d’art, se déplaçant d’un tableau à l’autre. La mélodie de la Promenade est caractérisée par son rythme irrégulier, alternant entre des mesures à 5 et 6 temps, évoquant une marche décidée et parfois méditative. Son caractère est initialement robuste et confiant, mais il subit des variations subtiles tout au long de l’œuvre. Chaque apparition de la Promenade est légèrement différente, reflétant les impressions laissées par le tableau précédent et l’humeur du visiteur se dirigeant vers le suivant. Parfois, elle est majestueuse, d’autres fois plus pensive, voire mélancolique. Ces changements de caractère et d’instrumentation (dans les versions orchestrales) ou de texture au piano sont cruciaux pour la narration musicale. La Promenade n’est pas seulement un interlude ; elle est une partie intégrante de la structure et du récit de l’œuvre, permettant à Moussorgsky de créer un lien narratif entre des pièces musicales très différentes, transformant la suite en une véritable expérience immersive d’une visite de musée, guidant l’auditeur de tableau en tableau.3. Gnomus : l’étrange créature du premier tableau

Gnomus est le premier des tableaux musicaux après la Promenade initiale, et il dépeint une étrange créature imaginaire, issue d’un dessin de Viktor Hartmann représentant un casse-noisettes en bois à l’allure grotesque. La musique de Moussorgsky est un chef-d’œuvre d’écriture descriptive, traduisant parfaitement l’image de ce gnome difforme et malicieux. La pièce est caractérisée par des contrastes dynamiques et de tempo abrupts : des passages lents, lourds et menaçants alternent avec des éclairs de vivacité et des sauts dissonants. Les rythmes sont anguleux et irréguliers, évoquant les mouvements maladroits et imprévisibles de la créature. La mélodie est souvent sombre et sinistre, pleine de dissonances et de modulations abruptes, créant une atmosphère de tension et d’étrangeté. Les graves du piano sont utilisés pour suggérer le poids et la démarche traînante du gnome, tandis que les aigus rapides peuvent évoquer ses sautillements inattendus ou son rire sardonique. Cette pièce démontre l’audace harmonique de Moussorgsky et sa capacité à utiliser le piano pour créer des sonorités percussives et expressives. Gnomus est une introduction saisissante à l’univers visuel et sonore des Tableaux d’une exposition, plongeant l’auditeur dans un monde où l’imagination et l’étrange prennent vie à travers la musique, établissant d’emblée le caractère pictural et évocateur de l’œuvre.4. le vieux château : mélancolie et chant médiéval

Le tableau musical intitulé Le Vieux Château est une des pièces les plus lyriques et mélancoliques des Tableaux d’une exposition, évoquant un chant médiéval et une atmosphère de rêverie. Inspiré par un dessin de Viktor Hartmann représentant un château médiéval italien avec un troubadour chantant devant, Moussorgsky a créé une musique d’une grande beauté contemplative. La pièce est caractérisée par une mélodie lente et douce, souvent jouée dans les registres médiums du piano, avec un accompagnement régulier et une harmonie riche qui suggère une atmosphère ancienne et solennelle. La mélodie, d’une simplicité apparente, est empreinte d’une profonde tristesse et d’une nostalgie. Les dissonances subtiles et les modulations inattendues ajoutent à l’expressivité de la pièce, créant un sentiment de mystère et de poésie. Le rythme est régulier, presque comme une berceuse ou une ballade. Contrairement à l’agitation de Gnomus, Le Vieux Château offre un moment de calme et d’introspection, transportant l’auditeur dans un passé lointain, imaginé. Cette pièce démontre la capacité de Moussorgsky à créer des ambiances musicales très différentes, passant du grotesque au sublime, et sa maîtrise de l’expression des émotions les plus délicates à travers le piano. C’est un moment de répit poétique avant de reprendre la Promenade vers d’autres tableaux.5. les tuileries (dispute d’enfants après jeux) : légèreté et agitation enfantine

Les Tuileries (Dispute d’enfants après jeux) est un tableau musical plein de légèreté et d’agitation enfantine, inspiré par un dessin de Viktor Hartmann montrant des enfants jouant et se disputant dans le Jardin des Tuileries à Paris. Moussorgsky capture avec brio l’énergie et la vivacité de la scène. La pièce est caractérisée par un tempo rapide et un rythme entraînant, avec une mélodie joyeuse et sautillante qui évoque les jeux des enfants. Cependant, des passages plus brusques et des dissonances fugaces suggèrent les petites querelles et les caprices qui peuvent survenir. Le piano utilise des registres aigus pour imiter les voix des enfants et leurs rires, tandis que des motifs répétitifs et des staccatos créent une impression de mouvement constant et de désordre joyeux. La pièce est relativement courte et concise, mais elle est pleine de vie et de caractère. Moussorgsky parvient à dépeindre avec une grande justesse la psychologie enfantine, passant de l’innocence au petit conflit, puis à la reprise des jeux. Ce tableau offre un contraste frappant avec la mélancolie du Vieux Château, montrant la diversité des ambiances et des scènes que Moussorgsky est capable de traduire en musique. C’est une vignette charmante et pleine d’esprit, qui invite l’auditeur à sourire en imaginant cette scène animée et familière.6. Bydlo : le lourd char à bœufs et la mélancolie paysanne

Bydlo est un tableau musical d’une force évocatrice saisissante, dépeignant le lourd char à bœufs et la mélancolie paysanne qui lui est associée. Inspiré par un dessin de Viktor Hartmann représentant un chariot polonais tiré par des bœufs, Moussorgsky a créé une pièce d’une sonorité grave et puissante. La musique s’ouvre sur une mélodie sombre et pesante, jouée dans les registres graves du piano, évoquant le mouvement lent et laborieux du chariot. Le rythme est régulier et lourd, presque oppressant, avec des accords pleins qui suggèrent la masse et la force des bœufs. La mélodie est empreinte d’une profonde tristesse et d’une résignation, reflétant la dureté de la vie paysanne. Moussorgsky utilise des dissonances et des modulations subtiles pour renforcer le sentiment de mélancolie et de fatalité. Il y a un contraste entre la puissance brute du char et la fragilité de la vie qu’il représente. Après un passage plus fort et plus intense, la musique s’estompe progressivement, comme le char s’éloignant à l’horizon, laissant derrière lui une impression de solitude et de labeur. Bydlo est un exemple magistral de la capacité de Moussorgsky à dépeindre des scènes de la vie quotidienne avec une profondeur émotionnelle et une puissance descriptive remarquables, utilisant le piano pour créer des sonorités qui évoquent le poids, le mouvement et le sentiment humain.7. le ballet des poussins dans leurs coques : fantaisie et légèreté

Le Ballet des poussins dans leurs coques est une des pièces les plus charmantes et fantaisistes des Tableaux d’une exposition, caractérisée par sa légèreté et son humour. Cette pièce est inspirée par un croquis de Viktor Hartmann pour des costumes de ballet pour une production du Théâtre Mariinsky, dépeignant de petits poussins sortant de leurs coquilles. Moussorgsky traduit cette image en musique avec une vivacité et une délicatesse remarquables. La pièce est d’un tempo très rapide (Vivo), avec des staccatos légers et des motifs répétitifs qui imitent les petits sautillements des poussins. Des trilles rapides et des ornements donnent l’impression des piaillements et des mouvements frétillants. La mélodie est légère, joyeuse et pleine d’esprit, utilisant les registres aigus du piano pour renforcer l’image de ces petites créatures. Les harmonies sont simples et claires, renforçant le caractère enjoué de la scène. C’est un moment de pure joie et de fantaisie, offrant un contraste bienvenu après la lourdeur et la mélancolie de Bydlo. Le Ballet des poussins est un exemple éclatant de la capacité de Moussorgsky à créer des vignettes musicales d’une grande précision descriptive, transformant un simple croquis en une scène pleine de vie et d’humour, démontrant la versatilité de son génie musical et sa capacité à évoquer des images variées.8. Samuel Goldberg et Schmuÿle : la rencontre de deux juifs

Samuel Goldenberg et Schmuÿle est l’un des tableaux les plus dramatiques et psychologiquement nuancés des Tableaux d’une exposition, dépeignant la rencontre contrastée de deux Juifs inspirés par des portraits de Viktor Hartmann. Moussorgsky utilise la musique pour opposer deux personnages : un Juif riche et imposant (Samuel Goldenberg) et un Juif pauvre et geignard (Schmuÿle). La pièce s’ouvre sur un thème majestueux et solennel dans le registre grave, avec des accords lourds et des doubles octaves, dépeignant la stature imposante et l’arrogance du riche Samuel Goldenberg. Ce thème est lent et pesant, avec une emphase sur la dignité et la force. Puis, un second thème, aigu, rapide, et marqué par des répétitions et des trilles frénétiques, entre en scène, représentant la plainte insistante et la nature suppliante du pauvre Schmuÿle. Les deux thèmes s’entremêlent ensuite, s’interrompant mutuellement et se confrontant, symbolisant leur dialogue inégal. La juxtaposition de ces deux caractères et de leurs expressions musicales opposées crée une tension dramatique palpable. Moussorgsky excelle à capturer la psychologie des personnages et la dynamique de leur interaction à travers des motifs musicaux distincts et un traitement virtuose du piano. Ce tableau est une satire sociale puissante, démontrant la capacité du compositeur à donner vie à des personnalités complexes avec une grande économie de moyens et une forte expressivité, bien au-delà de la simple description visuelle.9. le marché de limoges : l’agitation française

Le Marché de Limoges est un tableau musical vibrant et tumultueux, illustrant l’agitation française d’un marché en pleine effervescence. Inspiré par un dessin de Viktor Hartmann représentant des femmes discutant vivement au marché de Limoges en France, Moussorgsky compose une pièce d’une énergie débordante et d’un réalisme sonore saisissant. La musique est caractérisée par un tempo rapide (Allegretto vivo) et un mouvement incessant, avec une texture dense et des phrases répétitives qui évoquent le bavardage incessant et les cris des marchands. Les thèmes sont fragmentés, passant d’une voix à l’autre, comme des bribes de conversation. Les dynamiques sont constamment fluctuantes, passant du forte au piano, suggérant les variations de l’intensité sonore dans un marché bondé. Les harmonie sont vives et parfois dissonantes, reflétant le désordre et le chaos joyeux de la scène. Le piano utilise toutes ses ressources pour créer cette impression de foule animée : des accords percussifs, des gammes rapides, des figures rythmiques complexes. La pièce est concise mais incroyablement efficace pour transporter l’auditeur au cœur de cette scène française. Moussorgsky réussit à peindre une image sonore vivante, pleine de mouvement et de caractère, démontrant sa maîtrise de la composition descriptive et sa capacité à évoquer des atmosphères distinctes, qu’elles soient russes, italiennes ou françaises.10. catacombes (sepulcrum romanum) : la rencontre avec les morts

Catacombes (Sepulcrum Romanum) est un des moments les plus sombres et introspectifs des Tableaux d’une exposition, représentant la rencontre avec les morts et la confrontation avec la mortalité. Inspirée par un dessin de Viktor Hartmann le montrant visitant des catacombes à Paris, avec des crânes et des ossements, la pièce de Moussorgsky est d’une atmosphère lugubre et oppressante. Elle débute par des accords lourds et dissonants, joués dans les registres graves du piano, évoquant l’obscurité et le caractère funèbre des lieux. Le tempo est lent et solennel, avec des silences qui accentuent le sentiment de vide et de résonance dans les espaces souterrains. Une mélodie sombre et fragmentée se dessine, interrompue par des traits rapides et des dissonances aiguës, comme des frissons ou des fantômes. Le passage central est particulièrement notable : la Promenade réapparaît, mais transformée, mélancolique et lugubre, accompagnée d’un accompagnement en tremolo et d’accords pleins de tension. C’est ici que Moussorgsky ajoute la mention « Con mortuis in lingua mortua » (« Avec les morts dans une langue morte »), soulignant le dialogue du compositeur avec l’esprit de son ami disparu. Ce tableau est une méditation sur la mort, l’amitié et la mémoire, utilisant la musique pour créer une atmosphère glaçante et introspective, un contraste saisissant avec les scènes plus vivantes qui le précèdent.11. la cabane sur des pattes de poule (baba-yaga) : magie et terreur russe

La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga) est un des tableaux les plus spectaculaires et terrifiants des Tableaux d’une exposition, plongeant l’auditeur dans le monde de la magie et de la terreur russe. Cette pièce est inspirée par un dessin de Viktor Hartmann représentant un horloge en forme de la cabane de Baba Yaga, la sorcière folklorique russe qui vit dans une maison montée sur des pattes de poule et se déplace dans un mortier, balayant ses traces avec un pilon. Moussorgsky capture l’essence menaçante et surnaturelle de cette figure avec une musique d’une grande puissance dramatique. La pièce est caractérisée par un tempo rapide et féroce (Allegro con brio, feroce), avec des motifs percussifs et des harmonies dissonantes qui créent une atmosphère de tension et de danger. Les graves du piano imitent les pas lourds de la cabane, tandis que les aigus rapides suggèrent le sifflement du vent ou les incantations de la sorcière. Il y a des explosions sonores, des trilles frénétiques et des contrastes dynamiques abrupts. Au milieu de cette agitation, on trouve des moments de calme étrange et inquiétant, comme si la sorcière se préparait à sa prochaine action. Ce tableau est un exemple magistral de la capacité de Moussorgsky à dépeindre des scènes fantastiques et effrayantes avec un réalisme musical intense, utilisant le piano pour évoquer la puissance brute et le mystère de la mythologie russe, préparant le terrain pour le grand finale de l’œuvre.12. la grande porte de Kiev : le finale grandiose et la gloire russe

La Grande Porte de Kiev est le finale grandiose des Tableaux d’une exposition, une pièce majestueuse et triomphale qui célèbre la gloire russe. Inspirée par le dessin de Viktor Hartmann pour un projet architectural de porte monumentale à Kiev, jamais réalisée, cette pièce est le couronnement de l’œuvre. Moussorgsky compose une musique d’une envergure symphonique, évoquant la grandeur d’un monument historique et la puissance spirituelle de la Russie. La pièce débute par un thème solennel et imposant, dans le style d’un chant grégorien ou d’un hymne orthodoxe, avec des accords pleins et une mélodie expansive. On y entend également le retour de la Promenade originale, mais transfigurée, devenue majestueuse et triomphante, symbolisant le compositeur arrivant à la fin de sa visite avec un sentiment d’accomplissement. Des cloches résonnent tout au long de la pièce, évoquant les carillons des églises russes et ajoutant à l’atmosphère de célébration. Le mouvement est caractérisé par un développement thématique riche, des crescendos massifs et une utilisation virtuose de tout le clavier du piano pour créer une sonorité orchestrale. La Grande Porte de Kiev est une apothéose musicale, un hymne à la grandeur de la Russie et à la mémoire de l’ami disparu. C’est une conclusion épique qui laisse l’auditeur avec un sentiment de puissance et de splendeur, résumant l’ensemble du voyage musical à travers les tableaux.13. la célèbre orchestration de Ravel : une nouvelle dimension

La célèbre orchestration de Maurice Ravel a donné une nouvelle dimension aux Tableaux d’une exposition, transformant cette suite pour piano en l’une des œuvres symphoniques les plus jouées et les plus aimées du répertoire. Commanditée en 1922 par le chef d’orchestre Serge Koussevitzky, la version de Ravel est un chef-d’œuvre d’instrumentation et de coloration orchestrale. Ravel, avec sa maîtrise inégalée des timbres et des textures, a su transcrire avec brio les intentions originales de Moussorgsky, tout en y ajoutant sa propre patte. Il a magnifié les contrastes, la puissance expressive et les subtilités harmoniques de la partition pianistique, utilisant chaque instrument de l’orchestre avec une inventivité remarquable. Le saxophone, par exemple, introduit la mélodie du « Vieux Château » avec une mélancolie inédite, et les cuivres apportent une grandeur spectaculaire à « La Grande Porte de Kiev ». Ravel a non seulement respecté la vision de Moussorgsky, mais l’a amplifiée, rendant les images encore plus vivantes et les émotions plus palpables. Cette orchestration est si emblématique qu’elle est souvent plus connue du grand public que la version originale pour piano, démontrant la capacité de Ravel à révéler tout le potentiel symphonique de l’œuvre. Elle est un témoignage du génie de deux compositeurs : l’un, Moussorgsky, pour la conception et l’inspiration, l’autre, Ravel, pour la transformation et la grandeur orchestrale.14. les autres orchestrations : un kaléidoscope de timbres et d’interprétations

Outre la célèbre version de Ravel, les autres orchestrations des Tableaux d’une exposition de Moussorgsky sont nombreuses et témoignent de la fascination universelle pour cette œuvre, offrant des visions diverses et captivantes du monde entier. Bien avant Ravel, d’autres compositeurs ont tenté d’orchestrer la suite, comme le Russe Mikhail Tushmalov (1891), dont la version n’inclut pas les « Promenades », ou le Britannique Henry Wood (1915). Après le succès retentissant de Ravel, de nombreux autres musiciens ont proposé leur propre interprétation orchestrale, chacun cherchant à souligner des aspects différents de la partition originale pour piano. On compte parmi les orchestrateurs notables Leopold Stokowski (1939), dont la version est réputée pour sa richesse sonore hollywoodienne, et Sergueï Gortchakov (1955), qui s’est efforcé de rester plus proche de l’esprit original de Moussorgsky. Plus récemment, des compositeurs comme Vladimir Ashkenazy (1982) et Julian Anderson (2014) ont également apporté leurs contributions, certains utilisant des orchestrations pour des ensembles plus petits ou des instruments inhabituels. Ces autres orchestrations mettent en lumière la polyvalence de la musique de Moussorgsky et sa capacité à inspirer des interprétations diverses. Elles prouvent que le pouvoir évocateur des Tableaux d’une exposition transcende le clavier du piano, invitant une multitude de compositeurs et d’arrangeurs à redécouvrir et à réinventer ce chef-d’œuvre pictural en musique, enrichissant ainsi son héritage et sa diffusion mondiale.15. l’influence sur la musique et l’art : un musée imaginaire

Les Tableaux d’une exposition de Moussorgsky ont exercé une influence considérable non seulement sur la musique, mais aussi sur l’art en général, créant un véritable musée imaginaire qui continue d’inspirer. L’œuvre est devenue une référence majeure pour sa capacité unique à traduire des images visuelles en sons, ouvrant de nouvelles voies pour la musique descriptive et programmatique. Elle a montré comment une suite de pièces pouvait former un récit cohérent sans narration explicite, simplement par l’évocation des ambiances et des personnages. Des compositeurs postérieurs ont été inspirés par son audace harmonique, sa richesse thématique et son traitement novateur du piano. Au-delà de la musique, les Tableaux d’une exposition ont également imprégné la culture populaire. Sa célèbre orchestration par Ravel est devenue un pilier du répertoire symphonique et est fréquemment utilisée dans les films, les émissions de télévision et même les jeux vidéo, rendant la musique de Moussorgsky reconnaissable à un très large public. Les images évoquées par chaque tableau, du « Gnomus » à la « Grande Porte de Kiev », sont devenues emblématiques et continuent de stimuler l’imagination des artistes visuels. L’œuvre transcende le cadre de la salle de concert pour vivre dans l’esprit collectif comme une exploration audacieuse de la synesthésie entre l’art visuel et l’art sonore. L’influence durable des Tableaux d’une exposition réside dans sa capacité à briser les frontières entre les disciplines artistiques, prouvant que la musique peut peindre des images aussi vives que n’importe quel pinceau, et vice versa. — pour aller plus loinDétail des Tableaux d’une exposition

10 mouvements et 6 interludes (Promenade) :

Promenade

1. Gnomus

Promenade

2. Il Vecchio Castello

Promenade

3. Tuileries

4. Bydło

Promenade

5. Ballet des poussins dans leurs coques

6. Samuel Goldenberg et Schmuyle

Promenade

7. Limoges – Le Marché

8. Catacombae – Sepulchrum romanum

Cum mortuis in lingua mortua (Promenade)

9. La Cabane sur des pattes de poule

10. La Grande Porte de Kiev