Parmi les œuvres les plus audacieuses et les plus novatrices du répertoire symphonique, la Symphonie fantastique « épisode de la vie d’un artiste », en cinq mouvements d’Hector Berlioz occupe une place à part. Composée en 1830, cette œuvre est bien plus qu’une simple symphonie ; c’est un véritable poème symphonique avant l’heure, une autobiographie musicale où l’artiste exprime ses passions tumultueuses et ses fantasmes les plus sombres. Berlioz, figure emblématique du romantisme français, a brisé les codes de son temps pour créer une narration musicale d’une intensité dramatique et d’une originalité stupéfiantes. La Symphonie fantastique nous entraîne dans le voyage obsessionnel d’un jeune artiste, tourmenté par un amour désespéré et les délires qu’il engendre. À travers cinq mouvements distincts, mais liés par une « idée fixe » musicale (un thème récurrent représentant l’aimée), Berlioz dépeint tour à tour les rêveries et passions, un bal étincelant, une scène champêtre bucolique, une marche au supplice hallucinante, et enfin un sabbat des sorcières terrifiant. Cette œuvre est un témoignage éclatant du génie de Berlioz pour l’orchestration, la dramaturgie musicale et l’expression des émotions les plus extrêmes.

1. La genèse de la symphonie : amour, obsession et autobiographie

La genèse de la Symphonie Fantastique est intrinsèquement liée à la vie tumultueuse d’Hector Berlioz, faisant de cette œuvre une véritable autobiographie musicale nourrie par l’amour et l’obsession. En 1827, le jeune compositeur est frappé par un coup de foudre dévastateur pour l’actrice irlandaise Harriet Smithson, qu’il voit dans le rôle d’Ophélie dans une production de Hamlet. Cette passion non partagée le plonge dans un état de délire et de tourment qui va directement inspirer l’opéra. Berlioz ne se contente pas d’écrire une symphonie classique ; il conçoit un « épisode de la vie d’un artiste », y injectant ses propres émotions, ses rêves, ses frustrations et ses fantasmes les plus sombres. Le programme détaillé, qu’il distribue au public lors des concerts, explique chaque mouvement comme un chapitre de cette histoire personnelle. Cette approche, où la vie intime de l’artiste devient le moteur de la création musicale, était révolutionnaire pour l’époque. La symphonie est une catharsis pour Berlioz, une tentative désespérée de transformer sa souffrance en art, et de conquérir le cœur de Harriet par la musique. Ce mélange unique de réalité vécue et de fantasme exacerbé confère à l’œuvre une puissance émotionnelle brute et une authenticité qui continue de fasciner.

2. L’idée fixe : le leitmotiv de la bien-aimée

Au cœur de la structure narrative de la Symphonie Fantastique se trouve l’idée fixe, un leitmotiv de la bien-aimée qui unit musicalement les cinq mouvements de l’œuvre. Représentant la femme aimée, cette mélodie apparaît et se transforme tout au long de la symphonie, agissant comme un fil conducteur psychologique et dramatique. Berlioz lui-même la décrit comme le portrait musical de l’être aimé, dont le souvenir ne cesse de hanter l’esprit de l’artiste. Dans le premier mouvement, elle est lyrique et passionnée. Au bal, elle se mêle à la valse, prenant un air élégant mais toujours obsédant. Dans la scène aux champs, elle est plus pastorale mais interrompt la rêverie. Sa transformation la plus saisissante intervient dans la « Marche au supplice », où elle apparaît sous une forme grotesque et fragmentée, interrompue par la chute de la guillotine. Enfin, dans le « Songe d’une nuit de sabbat », elle est déformée, triviale et macabre, dansée par les sorcières et les démons. Cette technique, bien que rudimentaire comparée au leitmotiv wagnérien, est révolutionnaire pour son temps, permettant à Berlioz de développer un récit psychologique complexe sans paroles. L’idée fixe est le symbole de l’obsession de l’artiste, un rappel constant de l’objet de sa passion qui le pousse vers la folie et la damnation, et un tour de force compositionnel qui unifie l’œuvre.

3. L’orchestration révolutionnaire : un orchestre comme jamais entendu

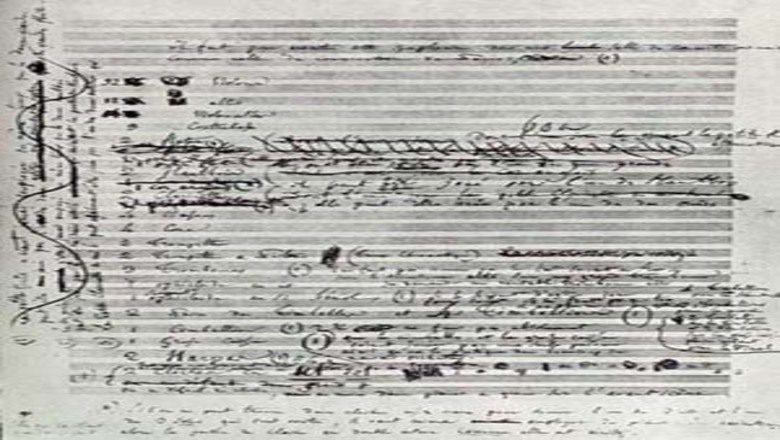

L’orchestration révolutionnaire de la Symphonie Fantastique a marqué un tournant dans l’histoire de la musique, présentant un orchestre comme jamais entendu auparavant. Hector Berlioz, véritable alchimiste des timbres, a exploité des ressources instrumentales inédites et audacieuses pour son époque. Il a considérablement élargi l’effectif orchestral, intégrant un grand nombre d’instruments à vent (flûtes, hautbois, clarinettes en grande et petite taille, bassons, cors, trompettes, trombones, tubas), des percussions variées (timbales à plus de quatre instruments, cymbales, grosse caisse, tam-tam, cloches) et des cordes nombreuses, créant une palette sonore d’une richesse et d’une puissance inouïes. Berlioz a utilisé chaque instrument pour sa couleur spécifique, créant des effets sonores dramatiques et descriptifs. Par exemple, la clarinette piccolo pour la déformation de l’idée fixe au sabbat, les pizzicati des cordes pour la chute de la tête dans la « Marche au supplice », ou les cloches funèbres pour l’atmosphère macabre du dernier mouvement. Il n’a pas seulement ajouté des instruments ; il a repensé leur rôle, les combinant de manière inattendue pour créer des textures nouvelles et expressives. Cette approche novatrice de l’orchestration a donné à la symphonie son caractère visionnaire et son pouvoir évocateur unique, permettant à Berlioz de traduire en musique les fantasmes les plus débridés de son programme littéraire et d’ouvrir la voie aux grandes fresques symphoniques du romantisme et au-delà.

4. Le programme littéraire : une narration audacieuse en musique

Le programme littéraire de la Symphonie Fantastique est une innovation majeure qui transforme l’œuvre en une narration audacieuse en musique, bien avant l’avènement du poème symphonique. Hector Berlioz a rédigé un texte détaillé, destiné à être distribué au public lors des concerts, expliquant la trame narrative et l’état d’esprit de l’artiste fictif, alter ego du compositeur. Ce programme n’est pas une simple description ; il est une feuille de route émotionnelle qui guide l’auditeur à travers les cinq mouvements. Chaque section de la symphonie est associée à un événement ou un état psychologique spécifique : les « Rêveries – Passions » de la jeunesse, un « Bal » brillant mais obsessionnel, une « Scène aux champs » bucolique mais troublée, une « Marche au supplice » hallucinée après l’empoisonnement à l’opium, et enfin un « Songe d’une nuit de sabbat » terrifiant où l’artiste se retrouve en enfer. Ce programme donne un sens profond à la musique, permettant à Berlioz d’explorer des thèmes tels que l’amour obsessionnel, la jalousie, le désespoir, et les délires sous l’influence de l’opium. Il s’agit d’une tentative pionnière de fusionner la littérature et la musique, offrant une expérience immersive où l’imagination de l’auditeur est guidée par le récit tout en étant transportée par la puissance de l’orchestre. Ce programme est essentiel pour comprendre la vision audacieuse de Berlioz et son désir de raconter des histoires complexes sans recourir aux mots chantés.

5. Le romantisme exalté : passions, délires et fantastique

La Symphonie Fantastique est l’incarnation même du romantisme exalté, dépeignant avec une force inouïe les passions, les délires et le fantastique qui caractérisent ce mouvement artistique. Hector Berlioz, figure centrale du romantisme musical, y exprime sans retenue les émotions les plus extrêmes : l’amour ardent, la jalousie rageuse, le désespoir profond et la folie hallucinée. L’œuvre est une exploration audacieuse des états altérés de conscience, des rêves fiévreux induits par l’opium et des cauchemars les plus sombres. Le jeune artiste, personnage principal, est un être hypersensible et tourmenté, dont les sentiments démesurés le mènent au bord de la démence. Les scènes fantastiques, comme la « Marche au supplice » où il imagine son exécution, ou le « Songe d’une nuit de sabbat » avec ses sorcières, ses démons et la parodie macabre du Dies irae, sont d’une intensité dramatique sans précédent. Berlioz ne cherche pas la beauté classique ou l’équilibre formel ; il privilégie l’expression brute et la subversion des conventions pour traduire l’agitation intérieure. Cette symphonie est une œuvre de rupture, qui embrasse pleinement le goût romantique pour le sublime, le grotesque et le macabre, repoussant les limites de ce que la musique symphonique pouvait exprimer et ouvrant la voie à une ère de liberté créative où l’émotion prime sur la raison.

6. La structure en cinq mouvements : un récit dramatique innovant

La structure en cinq mouvements de la Symphonie Fantastique est une caractéristique audacieuse qui en fait un récit dramatique innovant, rompant avec la tradition classique des quatre mouvements symphoniques. Hector Berlioz a délibérément choisi cette forme étendue pour mieux servir le programme narratif complexe de son œuvre. Chaque mouvement est une étape distincte dans l’histoire de l’artiste, mais tous sont liés par l’idée fixe et le développement psychologique. Le premier mouvement, « Rêveries – Passions », établit l’état amoureux et la mélancolie. Le deuxième, « Un Bal », offre un moment de diversion mondaine. La « Scène aux champs », le troisième mouvement, introduit une pause pastorale, mais aussi des pressentiments. Le quatrième, « Marche au supplice », est une scène d’exécution hallucinatoire, d’une brutalité inédite. Enfin, le cinquième mouvement, « Songe d’une nuit de sabbat », plonge dans le cauchemar grotesque et infernal. Cette progression en cinq actes permet à Berlioz de construire une arche narrative cohérente et immersive, chaque partie ajoutant une couche au drame et à l’état psychologique de l’artiste. Cette approche, novatrice pour une symphonie, a libéré la forme musicale et a ouvert la voie à de nouvelles possibilités narratives dans la musique instrumentale, influençant des compositeurs comme Franz Liszt et ses poèmes symphoniques. Elle démontre la volonté de Berlioz de privilégier l’expression dramatique et le récit émotionnel au-delà des conventions établies.

7. Les instruments et leurs rôles expressifs : une palette sonore élargie

Dans la Symphonie Fantastique, les instruments et leurs rôles expressifs sont poussés à des limites inédites, offrant une palette sonore élargie qui sert directement le récit dramatique. Hector Berlioz ne se contente pas d’utiliser les instruments traditionnels ; il explore leurs registres extrêmes et leurs timbres les plus évocateurs pour peindre des images musicales vives. Les bois, notamment la clarinette en ut et la petite clarinette en mi bémol, sont employés pour des effets de grotesque ou de moquerie, comme la parodie de l’idée fixe au sabbat. Les cuivres (trombones, ophicléide, puis tuba) apportent une puissance sombre et menaçante, surtout dans les mouvements finaux et l’intervention du Dies irae. Les percussions, avec des timbales à plusieurs musiciens, cymbales, grosse caisse et tam-tam, créent des éclairs dramatiques et des atmosphères terrifiantes. Les cordes, par leurs pizzicati (imitation de la tête qui tombe) ou leurs trémolos, dépeignent l’agitation, la terreur ou le désespoir. L’introduction des cloches tubulaires pour simuler les cloches funèbres est une innovation marquante. Berlioz ne pense pas l’orchestre comme un ensemble homogène, mais comme une collection de voix individuelles, chacune capable d’exprimer une émotion ou de décrire un événement précis. Cette maîtrise de l’orchestration, où chaque instrument est un acteur du drame, donne à la symphonie son pouvoir évocateur unique et son statut de jalon dans l’histoire de la musique symphonique.

8. L’innovation rythmique : du bal à la marche infernale

L’innovation rythmique est un aspect crucial de la Symphonie Fantastique, permettant à Berlioz de passer avec brio de l’élégance d’un bal à la frénésie d’une marche infernale. Hector Berlioz a une approche audacieuse et souvent non conventionnelle du rythme, utilisant des changements de tempo brusques, des accents inattendus et des superpositions de motifs pour créer une sensation d’agitation, de déséquilibre ou d’obsession. Dans le deuxième mouvement, « Un Bal », la valse, bien que gracieuse, est imprégnée d’une pulsation irrésistible qui mime l’agitation intérieure de l’artiste. C’est dans la « Marche au supplice » et le « Songe d’une nuit de sabbat » que l’expérimentation rythmique atteint son apogée. La « Marche » utilise des rythmes martelés et implacables, accentués par les timbales et les basses, créant une atmosphère de fatalité inexorable. Le « Sabbat » est un tourbillon de rythmes syncopés, de danses grotesques et de motifs chaotiques qui dépeignent le délire infernal. Berlioz manipule le temps musical pour intensifier le drame, accélérant le tempo pour exprimer la fureur ou la panique, et ralentissant pour accentuer le poids de la désolation. Cette maîtrise de la pulsation et du tempo, en synergie avec son orchestration audacieuse, confère à la symphonie une énergie cinétique et un dynamisme qui transportent l’auditeur à travers les différentes étapes du cauchemar de l’artiste, marquant une rupture avec les conventions rythmiques de son temps.

9. Les influences littéraires et artistiques : Shakespeare et Goethe

La Symphonie Fantastique est profondément imprégnée d’influences littéraires et artistiques, notamment celles de William Shakespeare et de Johann Wolfgang von Goethe, qui ont nourri l’imagination débordante d’Hector Berlioz. La rencontre de Berlioz avec l’œuvre de Shakespeare, notamment Hamlet et Roméo et Juliette, grâce à la performance d’Harriet Smithson, fut un choc esthétique majeur. Il a trouvé chez le dramaturge anglais une source d’inspiration pour le drame passionné, les personnages complexes et la puissance des émotions humaines, qui résonnaient avec sa propre sensibilité romantique. L’influence de Goethe est également palpable, en particulier celle de son Faust, qui a fasciné de nombreux artistes romantiques. Le « Songe d’une nuit de sabbat », avec son assemblée de sorcières et sa vision infernale, évoque directement la scène de la Nuit de Walpurgis dans Faust. Berlioz était attiré par les thèmes faustiens de la damnation, du pacte avec le diable et des visions fantastiques. Ces influences ont fourni à Berlioz un cadre narratif et des archétypes dramatiques pour sa symphonie, lui permettant de dépasser la simple abstraction musicale. Elles l’ont encouragé à concevoir la musique comme un moyen de raconter des histoires profondes et complexes, de dépeindre des mondes intérieurs et des visions surnaturelles, faisant de la Symphonie Fantastique une œuvre hybride, à la croisée des arts, qui témoigne de l’esprit interdisciplinaire du romantisme.

10. Le dies irae et le sabbat : parodie sacrilège et grotesque

Dans la Symphonie Fantastique, l’utilisation du Dies irae dans le Songe d’une nuit de sabbat est un coup de génie audacieux et sacrilège, transformant cette mélodie liturgique en une parodie grotesque et terrifiante. Le Dies irae (Jour de colère) est un chant grégorien traditionnellement associé à la messe des morts et au jugement dernier, évoquant la solennité et la terreur du Jugement Divin. Hector Berlioz introduit ce thème sacré d’abord de manière fragmentée et lugubre, puis le déforme en une danse macabre jouée par les instruments les plus graves, comme les tubas, créant un effet de dérision et de profanation. La mélodie est ensuite combinée à l’idée fixe, elle aussi déformée et rendue triviale, dans un mélange cacophonique et démoniaque. Cette fusion d’un thème religieux solennel avec les hurlements des sorcières et les rires des démons crée une atmosphère de sabbat infernal, où les forces du mal triomphent et où la damnation semble inévitable pour l’artiste. Le choix de ce thème symbolise la chute morale du héros, dont les péchés sont maintenant jugés non pas par les hommes, mais par les entités démoniaques. Cette parodie sacrilège est un exemple frappant de l’audace de Berlioz et de son génie pour créer des scènes d’une intensité dramatique et d’un grotesque saisissants, marquant l’apogée de sa vision fantastique et morbide.

11. Le rôle des timbales : battements de cœur et coups de guillotine

Dans la Symphonie Fantastique, le rôle des timbales est élevé au-delà de la simple percussion pour devenir un élément dramatique essentiel, capable de suggérer à la fois les battements de cœur angoissés de l’artiste et les coups de guillotine implacables. Hector Berlioz, étant lui-même timbalier à ses débuts, avait une connaissance intime de cet instrument et en a exploité toutes les possibilités expressives. Dès les premiers mouvements, les timbales contribuent à créer une atmosphère d’agitation ou de pressentiment. C’est dans la « Marche au supplice » qu’elles atteignent leur apogée dramatique. Les roulements et les coups secs des timbales, jouées par plusieurs musiciens, miment les roulements de tambour qui accompagnent le condamné, ainsi que les battements de son cœur terrifié. Juste avant la conclusion du mouvement, un coup sec et puissant de timbale (suivi du pizzicato des contrebasses) représente la chute du couperet de la guillotine et la décapitation de l’artiste. Dans le « Songe d’une nuit de sabbat », les timbales participent à la frénésie générale, ajoutant à l’atmosphère chaotique et démoniaque. Cette utilisation novatrice et visuelle des timbales témoigne de la volonté de Berlioz de faire de chaque instrument un acteur à part entière de sa narration musicale, transformant un simple instrument de percussion en une voix expressive qui amplifie l’horreur et l’angoisse psychologique du récit.

12. L’impact sur le romantisme musical : un manifeste orchestral

La Symphonie Fantastique a eu un impact colossal sur le romantisme musical du XIXe siècle, agissant comme un véritable manifeste orchestral pour les générations futures de compositeurs. Lors de sa première, l’œuvre a stupéfié le public par son audace formelle, son programme narratif explicite et son orchestration révolutionnaire. Elle a montré aux compositeurs que la symphonie pouvait être bien plus qu’une forme abstraite : elle pouvait raconter des histoires, explorer des émotions extrêmes et dépeindre des mondes intérieurs complexes. Hector Berlioz a ainsi ouvert la voie au poème symphonique et à la musique à programme, influençant directement des figures majeures comme Franz Liszt, qui a reconnu l’importance de cette œuvre. L’orchestration de Berlioz, avec son utilisation audacieuse des timbres, ses effectifs élargis et ses effets sonores inédits, est devenue un modèle pour la composition orchestrale, inspirant la richesse sonore des œuvres de Richard Wagner, Richard Strauss et d’autres. La symphonie a légitimé l’expression débridée des passions et l’intégration du fantastique dans la musique. Elle a affirmé que l’autobiographie et les expériences personnelles pouvaient être une source légitime d’inspiration artistique, marquant une rupture avec le classicisme et inaugurant une ère où l’émotion et l’imagination prime sur la rigueur formelle, consolidant ainsi la vision romantique de la musique comme un langage universel pour l’âme humaine.

13. La réception de la symphonie : entre admiration et incompréhension

La réception de la Symphonie Fantastique fut, à ses débuts, un mélange de fascination et d’incompréhension, typique des œuvres avant-gardistes. La première représentation complète eut lieu à Paris le 5 décembre 1830 et provoqua un choc. Si certains critiques et musiciens, comme Franz Liszt (qui en réalisa une transcription pour piano), furent immédiatement conquis par son audace et sa puissance imaginative, d’autres furent déconcertés par sa structure narrative explicite et son orchestration inouïe. Le programme détaillé, censé guider le public, était une nouveauté qui ne fit pas l’unanimité. Certains y virent une tentative de compenser un manque de pureté musicale par des artifices littéraires, tandis que d’autres louèrent son innovation et sa capacité à raconter une histoire avec une profondeur émotionnelle sans précédent. L’œuvre fut considérée comme excentrique, voire folle, reflétant la personnalité passionnée et non conventionnelle d’Hector Berlioz. Malgré ces réactions mitigées, la symphonie gagna progressivement en popularité et en reconnaissance, notamment grâce à des reprises et à sa diffusion au-delà de la France. Sa capacité à provoquer des émotions fortes et à défier les attentes la plaça rapidement comme une œuvre majeure du romantisme, prouvant que même les chefs-d’œuvre les plus révolutionnaires peuvent nécessiter du temps pour être pleinement compris et appréciés.

14. La version révisée : une quête de clarté et de diffusion

Après sa première, la Symphonie Fantastique a connu plusieurs versions révisées, reflétant la quête de clarté et de diffusion d’Hector Berlioz pour son chef-d’œuvre audacieux. La version originale de 1830 subit des modifications significatives au cours des années suivantes, notamment pour la seconde exécution en 1832, où elle fut jouée avec d’autres œuvres sous le titre Épisode de la vie d’un artiste. Berlioz affina l’orchestration, clarifia le programme et apporta des retouches à certains passages pour améliorer l’équilibre et l’impact dramatique. Ces révisions n’altérèrent pas l’essence révolutionnaire de l’œuvre, mais cherchaient à la rendre plus accessible et mieux comprise par un public parfois dérouté par sa nouveauté. Il supprima notamment certaines indications de tempo trop rapides ou complexes pour faciliter l’exécution. L’une des motivations de ces révisions était aussi le désir ardent de Berlioz de voir sa symphonie jouée et appréciée au-delà de Paris, contribuant ainsi à sa diffusion internationale. Ces efforts ont porté leurs fruits, car la symphonie est devenue un pilier du répertoire, étudiée et interprétée partout dans le monde. Les différentes versions témoignent de l’évolution du compositeur et de son souci constant de perfectionner son expression artistique, tout en assurant que son message passionné et fantastique résonne avec le plus grand nombre.

15. L’héritage d’Hector Berlioz : un pont vers la musique moderne

L’héritage d’Hector Berlioz, avec la Symphonie Fantastique en son centre, a créé un pont vers la musique moderne, affirmant son rôle de visionnaire au-delà du romantisme. Sa capacité à concevoir une musique à programme aussi détaillée et expressive a ouvert la voie aux poèmes symphoniques de Franz Liszt et à l’idée wagnérienne du Gesamtkunstwerk (œuvre d’art totale). Son audace orchestrale, caractérisée par une utilisation novatrice des timbres, des effectifs élargis et des techniques instrumentales inédites, a révolutionné l’écriture pour orchestre et influencé des générations de compositeurs, de Richard Strauss à Gustav Mahler, et au-delà, jusqu’aux compositeurs du XXe siècle. Berlioz a montré comment la musique pouvait raconter des histoires avec une profondeur psychologique sans précédent et exprimer les états d’âme les plus extrêmes, du rêve le plus doux au cauchemar le plus terrifiant. Sa liberté formelle et son mépris pour les conventions ont inspiré ceux qui cherchaient à briser les moules traditionnels. Aujourd’hui, la Symphonie Fantastique est non seulement un pilier du répertoire symphonique, mais aussi une référence constante pour comprendre l’évolution de la musique vers plus de descriptivité, de puissance expressive et de complexité sonore. Elle demeure une preuve éclatante du génie inventif de Berlioz, un compositeur qui, par son originalité radicale, a anticipé bien des développements futurs de l’art musical.

pour aller plus loin